Bäume gibt es auf dieser Erde in großer Vielfalt. Die größten Exemplare haben einen durchschnittlichen Durchmesser von 6 bis 10 Metern und eine Gesamthöhe von etwa 100 bis 120 Metern.

Mit einer Höhe von 132,58 Metern hält ein im 19. Jahrhundert gemessener australischer Rieseneukalyptus den historischen Rekord. (Auszug aus dem Buch: Die vergessene Welt der Riesenbäume – Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist)

Sowohl die Eukalyptusbäume Australiens als auch die nordamerikanischen Mammutbäume der Art „Sequoia sempervirens“ (Küstenmammutbaum) können mehr als 100 Meter hoch werden.

In der kalifornischen Küstenregion stehen die aktuellen Rekordhalter. Bis 1995 war das mit 112 Metern der „Tall Tree“ im Redwood National Park. Dann brach seine Spitze ab.

Neuere Messungen im Park ergaben aber, dass der Küstenmammutbaum „Hyperion“ mit 116,07 Meter Wuchshöhe als Rekordhalter gilt. Das Alter von „Hyperion“ wird auf 600 bis 800 Jahre geschätzt.

Abb. 93: „Hyperion“ ist der Name des weltweit höchsten Baums.

Sie möchten den ältesten Baum der Welt sehen? Dann sollten Sie einen Abstecher ins schwedische Dalama im Nationalpark Fulufjället machen. Hier steht „Old Tjikko“, eine Fichte die wahrlich einzigartig ist, denn sie ist rund 9.550 Jahre alt. Und das bei einer Höhe von gerade mal fünf Metern.

Aber eigentlich ist das ein bisschen getrickst, denn in Wahrheit ist lediglich das Wurzelwerk nahezu 10.000 Jahre alt.

Durch Ableger hat sich der Baum fortgepflanzt, so dass es sich zwar noch um die Original-Wurzeln, bei allem oberhalb der Erdoberfläche jedoch um eine Art Klon des Originalbaums handelt.

Als ältester nicht-klonaler Baum gilt „Methuselah“, eine langlebige Kiefer die noch heute in den USA steht und über 4.720 Jahre alt ist! Noch älter wurde nur „Prometheus“, ebenfalls eine langlebige Kiefer mit dem Standort USA. Als sie 1964 zur Altersbestimmung gefällt wurde, war sie 4.862 Jahre alt.

Abb. 94: Bäume der Grannenkiefer (Pinus longaeva) des Großen Beckens, Methuselah Grove, uralter Grannenkiefernwald, Ostkalifornien.

Welches der älteste Baum Deutschlands ist, konnten Forscher bisher nicht eindeutig bestimmen. In der engeren Auswahl für diesen Titel sehen die Experten jedoch die Fem-eiche von Erle im Kreis Borken, die Methusalinde in Schenklengsfeld in Hessen oder auch die Alte Eibe von Balderschwang im Allgäu.

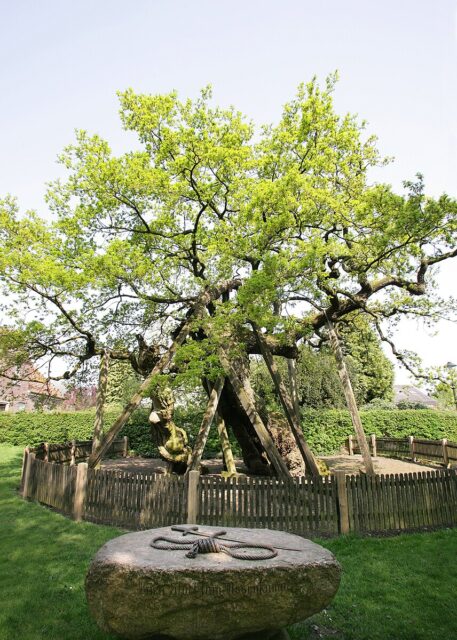

Abb. 95: Über das Alter der Methusalinde gibt es verschiedene Angaben. Auf einem Stein, der sich im Zentrum der vier Stammteile befindet, steht „Gepflanzt im Jahre 760“.

Dieses Datum ist identisch mit dem des Kapellenbaus. Danach wäre die Linde heute annähernd 1.250 Jahre alt. Von wem und wann der Stein angebracht wurde, ist nicht überliefert, aber die Jahreszahl soll erst im 20. Jahrhundert von einem damaligen Dorfschullehrer dort eingraviert worden sein.

Abb. 96: Die Femeiche (früher Rabenseiche, Ravenseiche oder Erler Eiche genannt) in Erle im nordrhein-westfälischen Kreis Borken ist mit einem Alter zwischen 600 und 850 Jahren berechnet.

Im aktuellen Holozän, in dem wir seit 11.500 Jahren leben, sind diese Bäume nur Miniaturgrößen. Dem Holozän ging das Pleistozän voraus, das vor 1,8 Millionen Jahren begann und vor etwa 11.500 Jahren endete. Im Pleistozän und in den Epochen davor waren diese Bäume von unglaublicher Größe. Aber warum war die Flora und Fauna in diesen Epochen vor der letzten Eiszeit so gigantisch.

Das mag mit einer völlig anderen Atmosphäre und Schwerkraft zusammenhängen, aber auch der Mond hat großen Einfluss darauf. Die „Multi-Kraft-Theorie“ zeigt, dass bei der Saftverteilung eines Baumes auch andere Kräfte als die Schwerkraft allein (Ionenkonzentrationen und elektrische Kräfte) eine Rolle spielen. Diese „Multi-Kräfte-Theorie“ überwindet das Problem der Kohäsionstheorie, dass das Leben auf der Erde davon abhängt, dass sich Wasser in einem sehr metastabilen Zustand befindet.

Alle Bäume funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Sie wurzeln tief im Boden, haben einen Stamm und stellen mit ihren Blättern Kontakt zur Atmosphäre her. Auf diese Weise wandeln sie Sonnenlicht (photonische Energie) durch den Prozess der Photosynthese um. Sie entziehen der Luft CO₂ und speichern es im Stamm, in Ästen und Wurzeln.

Die mineralischen Nährstoffe werden von den Wurzeln aufgenommen und sind für das Wachstum notwendig. Ihre Früchte und Samen sorgen für die Fortpflanzung. Ein beispielloses und wunderbar geniales System! Das macht unsere Erde so einzigartig: die Bäume!

Die versteinerten Bäume und das lebendige Netzwerk

Das Foto unten scheint von einem Hubschrauber aus aufgenommen worden zu sein, als dieser über ein schneebedecktes Bergmassiv flog. Doch in Wirklichkeit handelt es sich bei diesem Foto um einen versteinerten Baum heutiger Größe mit einem tatsächlichen Durchmesser von wenigen Zentimetern an einem Sandstrand.

Abb. 97: Slowinzischer Nationalpark, Polen.

Bei der Versteinerung wird die organische Substanz vollständig durch Mineralien ersetzt und anschließend in Stein verwandelt. Dies geschieht in der Regel durch Füllen der Gewebeporen und inter- und intrazellulären Räume mit Mineralien, anschließendes Auflösen des organischen Materials und Ersetzen durch Mineralien.

Diese Methode reproduziert das Originalgewebe bis ins kleinste Detail. Diese Art der Versteinerung tritt sowohl in Hart- als auch in Weichgewebe auf. Ein Beispiel hierfür ist versteinertes Holz.

Wenn Holz in Flüssen, Seen oder sogar im Meer gelagert wird und sich ausreichend schnell mit Sedimenten bedeckt, kann es in einer solchen Umgebung zur Versteinerung kommen. Gleiches kann sich auf die Einbettung in Vulkanasche und Tuffstein nach einem Vulkanausbruch auswirken.

Ohne Kontakt mit Luftsauerstoff werden die Holzbestandteile mit der Zeit ausgelaugt und durch Mineralien aus dem umgebenden Boden ersetzt.

Amerikanischen Wissenschaftlern ist es innerhalb weniger Jahre gelungen, Holz zu versteinern. Dabei wird das organische Material des Holzes nach und nach von beispielsweise Mineralien aufgenommen, sodass die ursprüngliche Struktur vollständig erhalten bleibt.

Auf diesen Fotos sehen wir verschiedene Variationen versteinerter Bäume, wie sie in der Natur vorkommen. Achten Sie besonders auf die Farbunterschiede und Schattierungen bei der Versteinerung.

Abb. 98: Petrified-Forest-Nationalpark in Arizona.

Versteinertes Holz ist das Ergebnis der Versteinerung eines Baumes durch den Prozess der Permineralisierung. Alle organischen Materialien des Baumes wurden durch Silikatmineralien (meist Quarz) ersetzt, wobei die ursprüngliche Struktur des Holzes erhalten blieb.

Im Gegensatz zu anderen Arten von Fossilien, bei denen es sich um Kompressionen oder Abdrücke handelt, ist versteinertes Holz eine dreidimensionale Darstellung des ursprünglichen organischen Materials.

Der Versteinerungsprozess findet unter der Erde statt, wenn das Holz beginnt, sich mit Sedimenten zu bedecken. Das mineralreiche Wasser, das durch die Sedimente fließt, bleibt vor allem aufgrund des Sauerstoffmangels erhalten und lagert Mineralien in den Zellen des Baumes ab. Wenn das Lignin und die Zellulose des Baumes zu faulen beginnen, beginnt sich auch Gesteinsschimmel zu bilden.

Wenn versteinerte Bäume in Scheiben gesägt und poliert werden, werden die schönsten organischen Mineralsedimente in wunderschönen Farbnuancen sichtbar. Schwarz weist normalerweise auf das Vorhandensein von Kohlenstoff hin. Grün- oder Blautöne entstehen meist aus Kobalt, Kupfer oder Chrom.

Durch Manganoxide können schwärzliche und gelbe Verfärbungen entstehen. Rosa oder orange Farben sind das Ergebnis von Mangan. Rot-, Braun- und Gelbtöne werden durch Eisenoxide beigesteuert.

Wissenschaftler sind sich mittlerweile einig: Wir können Bäume nicht länger als isolierte Lebensformen betrachten. Tatsächlich sollten wir sie als Gemeinschaften betrachten, die durch komplexe ökologische Beziehungen verbunden sind.

Bäume sind eng mit anderen Organismen derselben Art und auch mit denen anderer Arten verbunden. Inmitten des Bodens und der Baumwurzeln tauschen Millionen von Bakterien- und Pilzarten Nährstoffe aus und bilden so ein ausgedehntes Netzwerk miteinander verbundener Organismen, das sich durch den gesamten Wald zieht.

Bäume sind für Pilze von entscheidender Bedeutung und mit ihnen verflochten, wodurch sie Nährstoffe über ihre Wurzeln aufnehmen und weiterleiten können. Die Pilze sammeln Mineralien, während sie sich durch den Boden bewegen, und entfernen alle Arten von Partikeln aus dem mineralreichen Bodengestein.

Diese Aufgabe wird durch Mikrotubuli erleichtert, die tiefer reichen als jede Baumwurzel. Im Gegenzug stellt der Baum den Pilzen 20-80 % seines Kohlenstoffs zur Verfügung, eine wesentliche Nahrungsquelle, die der Pilz zum Aufbau seiner Zusammensetzung benötigt, da er selbst weder Photosynthese betreiben noch CO₂ verbrauchen kann.

Auf der ganzen Welt wird viel über die Kommunikation zwischen Bäumen über und unter der Erde geforscht. Seit Anfang der 1990er-Jahre haben Kristina Arnebrant und andere Wissenschaftler in Schweden gezeigt, dass Erle und Kiefer stickstoffhaltige Nährstoffe über ein gemeinsames Netzwerk von Mykorrhiza (so nennt man die sym-biotische Verbindung zwischen Baumwurzeln und Pilzen) austauschen.

Im Jahr 1997 veröffentlichte Suzanne Simard, Professorin für Waldökologie am Department of Forest and Conservation Science der University of British Columbia, ihre Dissertation, in der sie zeigte, dass Douglasie und Papierbirke Myzelnetzwerke nutzten, um Kohlenstoff zwischen ihnen zu übertragen.

Im Laufe eines Sommers untersuchte Simard, wie Fichten in schattigen Gebieten Kohlenstoff von Birken erhielten, die in der Sonne standen. Im Herbst geschah das Gegenteil; die Birken erhielten Kohlenstoff aus den Fichten, als sie begannen, ihre Blätter zu verlieren.

Die Forscherin entdeckte, dass dieser Austausch unter der Erde über ein „Mykorrhiza-Netzwerk“ stattfindet, eine symbiotische Beziehung zwischen einem Pilz und den Wurzeln seiner Wirtspflanze. Diese hochentwickelte, für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zwischen Pilzen und Pflanzen ist eine der am weitesten verbreiteten und ökologisch bedeutsamsten Gegenseitigkeiten auf der Erde und die umfassendste bekannte Beziehung.

Abb. 99: Die Natur war schon immer eine Quelle der Inspiration für menschliche Innovationen. So wie das Internet die Art und Weise verändert hat, wie Menschen kommunizieren, verfügen Bäume über ihr eigenes riesiges und komplexes Kommunikationsnetzwerk, das schon lange vor unserem digitalen Zeitalter funktionierte. Dieses faszinierende System, manchmal auch „Wood Wide Web“ genannt, beleuchtet die unglaubliche Intelligenz der Natur.

Das weitverzweigte Waldnetz

In dieser wechselseitigen Beziehung versorgen Pilze Pflanzen mit Nährstoffen und Wasser und erhalten im Gegenzug Kohlenhydrate. Allerdings ist der Pilz nur der Fruchtkörper eines viel größeren Myzels: eines unterirdischen Netzwerks aus wurzelähnlichen Fasern, das viele Kilometer lang werden kann. Pilze vermehren sich beim Keimen durch Sporen und produzieren eine Masse einzelliger, fadenförmiger Strukturen, die Hyphen genannt werden und zusammenfassend als Myzel bezeichnet werden.

Diese Myzelnetzwerke, oft als „Netz des Lebens“ bezeichnet, transportieren und liefern Nährstoffe an andere Pflanzen, die sie benötigen. Obwohl Myzel normalerweise mit bloßem Auge nicht sichtbar ist, kommt es fast überall vor. Es durchdringt fast alle Landmassen unseres Planeten, wobei ein Kubikzentimeter Boden mehr als 5 Kilometer Myzelzellen enthalten kann.

Myzelien übertragen Informationen über ihre riesigen Netzwerke mithilfe derselben Chemikalien wie die Neurotransmitter in unserem Gehirn. Ein Pilz kann mit mehr als einer Pflanze gleichzeitig Mykorrhiza bilden, wodurch eine Verbindung zwischen zwei völlig unterschiedlichen Pflanzen entsteht und unterirdische Netzwerke entstehen, die die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Bäumen erleichtern.

Die Verbindungen werden von Pilzsträngen hergestellt, die in und um die Wurzeln von Pflanzen wachsen und auch für die Produktion vieler uns bekannter Waldpilze verantwortlich sind.

Bäume sind durch diese Verbindungen so eng miteinander verbunden, dass es umso schwieriger wird, einen Baum als isoliertes Individuum zu sehen, je mehr man über dieses unterirdische Netzwerk weiß. Dieses Netzwerk aus endlosen und miteinander verwobenen Pilzfäden und Wurzeln, das Bäume verbindet, wird Mykorrhiza-Netzwerk oder „Holznetz“ genannt.

Das Wood Wide Web ist das natürliche Internet der Erde

Wie bereits erwähnt, ist die Mykorrhiza-Symbiose zwischen Boden und Landpflanzen eine der am weitesten verbreiteten und ökologisch bedeutsamsten Gegenseitigkeiten auf der Erde. Einige Bäume, die Wissenschaftler „Mutterbäume“ nennen, nutzen dieses Netzwerk, um kleinere Bäume, die unter ihrem Blätterdach wachsen, mit Kohlenhydraten zu versorgen.

In der Zwischenzeit können sich Bäume gegenseitig vor Gefahren wie Insektenschädlingen warnen, und sie nutzen das Netzwerk, um wertvolle Nährstoffe an andere Bäume in der Nähe zu übertragen. Andere Arten, wie zum Beispiel der Walnussbaum, können über das Holznetz Giftstoffe freisetzen, während manche Baumarten sogar ihre Konkurrenten sabotieren können. Auch Pflanzen wie Orchideen können in diese Netzwerke eindringen, um an Nährstoffe zu gelangen. …

Aus dem Inhaltsverzeichnis zum neuen Buch „Die vergessene Welt der Riesenbäume – Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist„. Auch auf Amazon verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. Paradigmenwechsel

2. Alte Welt

3. Sind die Heimatbäume in James Camerons Avatar strukturell möglich?

4. Mythologie

5. Geomythologie

6. Der Riesenbaum: Die Beobachtungen

7. Die Überreste der Riesenbäume

8. Felsformationen mit Baumstümpfen

9. Die Felsen und der Aufstieg der Ozeane

10. Die Bäume und ihre Samen

11. Die Jahresringe und Strukturen versteinerter Bäume

12. Die ausgestorbene Megafauna

13. Das aktuelle Holozän und alte Riesenbäume der Gegenwart

14. Die versteinerten Bäume und das lebendige Netzwerk

15. Ley-Linien, Kraftorte, Erdstrahlen und dergleichen

16. C14-Crash: Warum die Zeitrechnung der menschlichen Geschichte komplett falsch ist

17. Irrtümer der Erdgeschichte: Widersprüche der geologischen Evolutionstheorie

18. Die biblische Sintflut, die gigantischen Siliziumbäume und Direkt-Energiewaffen-Hightech-Maschinen

Fazit

Über den Autor

Video;

Quellen: PublicDomain am 17.08.2025

Hat sich schon mal Jemand hier Gedanken über korrekt gleichmäßig fein gekörnten ‚Ostseesand‘ gemacht? (Ich war gerade noch dort) Ja, ich weis..Millionen Jahre alter Errosionsabrieb. Käsequatsch!

Wir sollten dankbar für unsere bis vor kurzen noch so schön eingerichtete selbstreinigende Voiliere sein.

Was machen wir? Wir leiten sämtliche Ausscheidungen genetisch/thermischer organischer Verbrennungsmaschinen von Seelengefängissen in jeden nur greifbaren kleinen physikalischen ‚Bach‘

Dabei haben wir doch einen freien Willen bekommen?

Der ist aber wahrscheinlich nur zum gegenseitigen Beleidigen, provozieren, dumm quatschen, prügeln und totschlagen…gedacht und gemacht. Die meisten Menschen benutzen ihn ja auch ausschließlich nur dafür.

Sand gehört mit Sicherheit zur Grundausstattung bei Auslieferung einer solcher physikalischen hochsicherheits-Menschenzuchtanlage an Echsen, Dracos und Gewürms. Denen ist es aber wichtig das wir uns in deren elektromagnetischen Raumzeitkäfigs ohne zu hinterfragen wohlfühlen und denken, das wir was ganz besonderes sind! Gottgleich! Wir dürfen unseren Hintern mit Klohpapier abwischen! So ein unbezahlbares Glück!.. Immer wieder fässt man Mensch und Tier ungestraft an die ‚Eier‘!. Von Ewigkeit zu Ewigkeit! Dumm!

Viele „Stümpfe“ erinnern an die von kurzlebigen, sehr schell wachsenden Pflanzen, wie Hanfarten. etc. . Wäre es nicht sinnvoll, auch solche Pflanzen, die sehr baumähnlich sind, vor diesem Hintergrunde zu betrachten?