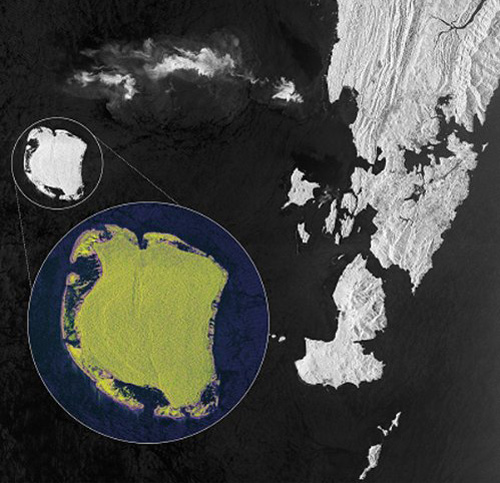

Weißer Sandstrand, dunkelgrüner Urwald – auf North Sentinel Island lebt einer der letzten Eingeborenenstämme der Welt. Besuch ist nicht willkommen, Fremde werden mit Speeren und Pfeilen begrüßt. Ein Esa-Satellit hat die Insel nun fotografiert.

Ein Blick aus der Ferne ist auf alle Fälle sicherer: Die Einwohner der tropischen Insel North Sentinel Island sind nicht für ihre Gastfreundschaft bekannt. Auf dem Eiland, das zur Inselgruppe der Andamanen gehört, lebt bis heute einer der letzten isolierten Eingeborenenstämme der Welt. Fremde werden gern mit Speeren und Pfeilen begrüßt und mussten in der Vergangenheit nicht selten mit dem Leben für einen Besuch der Insel bezahlen. Die indische Regierung hat alle Versuche, mit dem Stamm freundschaftlichen Kontakt aufzunehmen, aufgegeben. Seit 1996 haben die Eingeborenen die Insel ganz offiziell für sich. North Sentinel Island ist Sperrgebiet.

Einen ungefährlichen Blick auf die Insel erlauben jetzt erste Aufnahmen des im April gestarteten „Sentinel-1A“-Satelliten. Er ist der erste einer Serie künftiger „Sentinel“-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation Esa. Sie sollen im Rahmen des Copernicus-Programms mit ihrem Hightech-Radar die Oberfläche der Erde bei allen Wetterlagen detailliert abtasten. Dabei sammeln sie Daten über die Ozeane, über Landflächen und die Atmosphäre.

Die im Internet zugänglichen Bilder zeigen neben dem Bild der Andamanen unter anderem Ölplattformen vor Norwegen und einen Landstrich in der Nähe von Jena. Das Programm soll künftig den Seeverkehr durch arktische Gefilde sicherer machen. Zum Beispiel lasse sich anhand der „Sentinel“-Aufnahmen dünnes Eis von gefährlichem Packeis unterscheiden.

Die Beobachtung der Eisdecken, ihrer Dicke und ihrer Entwicklung soll laut den Erwartungen der beteiligten EU-Kommission auch die Klimaforschung voranbringen. Ferner kann die Radartechnologie auch bei der Entdeckung von Öllecks in Schiffen oder Bohrinseln helfen. Und weil das Radar durch Wolken hindurchblickt, sei „Sentinel“ auch für Daten bei Überschwemmungen besonders geeignet. Auf die Art könnten dann Hilfen im Katastrophenfall besser koordiniert werden.

North Sentinel Island: Von allen guten Gästen verlassen

Sie entkamen nur knapp dem Tod: Als Anfang der Achtziger der Hongkonger Frachter „Primrose“ vor einer Insel im indischen Ozean strandete, dachte die Crew zunächst, ein tropisches Paradies entdeckt zu haben. Doch statt einsamer Inselromantik erwartete die Besucher eine Schar bewaffneter Eingeborener.

Der Notruf kam vom Ende der Welt, und für den Funker der Regent Shipping Company in Hongkong muss er geklungen haben wie ein schlechter Witz. „Wilde Inselmenschen mit Speeren und Pfeilen versuchen, das Schiff zu entern“, kabelte die Besatzung des Frachters „Primrose“, Position: Andamanen-Archipel, rund 720 Seemeilen vom indischen Festland entfernt. „Leben der Crew in Gefahr. Bitten um Hilfe und Schutz oder um Abwurf von Waffen zur Verteidigung.“

33 Mann Besatzung und mehrere tausend Tonnen Hühnerfutter hatte die „Primrose“ an Bord, als sie auf dem Weg von Bangladesch nach Australien in einen Taifun geriet. In der Nacht zum 2. August 1981 drückte der Sturm den Frachter auf ein Korallenriff, knirschend und krachend lief der Koloss auf Grund – und fuhr sich rettungslos fest.

Der taiwanesische Kapitän Liu Chunglong bemerkte jedoch erst am nächsten Morgen, wohin es seine „Primrose“ verschlagen hatte: Der 16.000-Tonnen-Frachter lag vor der tropischen Insel North Sentinel Island. Gerade einmal hundert Meter vor dem Bug erblickte er feinen weißen Sandstrand, dahinter schimmerte das Dunkelgrün eines Urwalds.

„Fürchten, bei Sonnenuntergang geentert zu werden“

Doch was im ersten Moment wie ein glücklicher Umstand wirkte, sollte sich schnell als lebensgefährliche Situation herausstellen. Auf dem Eiland lebt bis heute einer der letzten isolierten Eingeborenenstämme der Welt – und dessen Botschaft an die Männer des gestrandeten Schiffes war unmissverständlich: Verschwindet!

Mit Pfeil, Bogen und meterlangen Speeren drohten die Inselbewohner den Eindringlingen auf dem Schiff. Eins der Crew-Mitglieder funkte an die Reederei in Hongkong: „Schätzen die Zahl der Eingeborenen auf mehr als 50 – mit selbstgebauten Waffen.“ Und schließlich: „Fürchten, bei Sonnenuntergang geentert zu werden.“

Die Lage war vertrackt: Auf der einen Seite ein lahmgelegter Stahlgigant mit 33 Abgesandten der verkappten Industriegesellschaft, auf der anderen eine Schar bewaffneter Steinzeitmenschen, finster entschlossen, die Fremdlinge zu verscheuchen – wenn nötig mit allen Mitteln.

Entsetzt beobachteten die chinesischen Seeleute der „Primrose“, wie die Eingeborenen am Strand begannen, ihre eigenen Boote aus Holz zu zimmern. Nur die vom Taifun hoch-gepeitschten Wellen hielten die Krieger noch davon ab, mit ihren Einbaumkanus zu dem havarierten Schiff hinauszupaddeln.

„Die Sorge war, dass man nicht genau wusste, wie lange es dauern würde, bis die Eingeborenen das Schiff erreichen“, erzählt der US-Amerikaner Robert Fore. Er hat das Ausmaß des Schiffsunglücks 1981 selbst sehen können – als Retter. Per Hubschrauber brachte Fore mit zwei weiteren Helfern die Besatzung der „Primrose“ in Sicherheit – nach elf Tagen. Es war eher Zufall, dass Fore damals mit seinem Helikopter einem Job in der Nähe nachging.

Nachdem die Retter endlich auf der Insel angekommen waren, hatte sich die Lage allerdings weiter zugespitzt: Zwar lag die „Primrose“ sicher auf dem Riff. Doch an eine Bergung war nicht zu denken. Ein Schlepper, den die Marine geschickt hatte, musste unverrichteter Dinge umkehren. Versuche, ein Schlauchboot zu Wasser zu lassen, scheiterten in der schweren See. Rund um die Uhr schob die verängstigte Besatzung Wache, bewaffnete sich mit Signalpistolen und Rohren und versuchte sich so gegen die Pfeilangriffe zu wappnen, die die Sentinelesen vom Ufer aus in Richtung Schiff abfeuerten.

Schlechte Erfahrungen mit den Sentinelesen

Auch frühere Besucher hatten den Zorn der Inselbewohner bereits zu spüren bekommen: 1867 strandete das Schiff „Nineveh“ vor dem Eiland. Nur mit Not konnten sich die Passagiere damals gegen die Eingeborenen verteidigen, bevor ein vorbeifahrender Dampfer sie aufsammelte. Knapp dreißig Jahre später fand man einen entflohenen Hindu-Häftling tot am Strand von North Sentinel Island – der Körper von Pfeilen durchbohrt, die Kehle aufgeschnitten.

Vor dem „Primrose“-Unglück hatte außerdem zuletzt ein Filmteam die Horrorinsel bereist und den Bewohnern Geschirr, eine Kinderpuppe und sogar ein lebendes Schwein hinterlassen. In der daraus entstandenen Doku „Man in Search of Man“ von 1974 sieht man, wie vehement die Bewohner die Gastgeschenke ablehnten: Sie befeuerten das Boot der Crew mit Speeren und Pfeilen. Einer der Dokumentarfilmer wurde sogar verletzt.

„Man wusste, dass dort ein feindseliger und gewalttätiger Eingeborenenstamm lebt“, erinnert sich Helikopterpilot Fore. Viel mehr als das hatte man ihm im Vorfeld der Rettungsaktion aber nicht gesagt. Die Inseln seien damals militärisches Sperrgebiet gewesen, sagt Fore, nicht einmal von dem Schiffsunglück selbst habe er zuvor gehört. „Unklar war deshalb, wie viele Menschen überhaupt an Bord sind. Oder ob man mit dem Hubschrauber auf dem Schiff landen konnte.“

25 Minuten dauerte der Flug von der Provinzhauptstadt Port Blair, Fores Standort, zur Unglücksstelle. Als der Pilot sich dem Schiff näherte, war der Taifun noch immer nicht weiter gezogen: Bis zu sechs Meter hohe Wellen hämmerten gegen die dunkel aufragende „Primrose“. Etwa zehn Minuten umkreiste Fore mit seinem Helikopter vom Typ Sikorsky S-58T den Frachter, um eine Stelle zum Landen auszumachen – dann setzte er sanft an Deck auf. Der Platz zwischen zwei rostigen Ladebäumen reichte so gerade. „Links und rechts vom Rotor war noch einen Meter Platz“, erinnert sich Fore.

Verteidigung per Wasserschlauch

Dreimal flog der Pilot zu dem verunglückten Frachter hin und wieder zurück, einer von Fores Retterkollegen blieb zwischen den Flügen auf dem Schiff, bis schließlich alle Besatzungsmitglieder – inklusive des Schiffshunds – von Bord waren. Im nahe gelegenen Port Blair kümmerte sich das indische Militär um die Seeleute – und der menschenleere Frachter wurde den Wellen überlassen. Bis heute kann man das Wrack der „Primrose“ halb versunken im seichten Wasser beobachten, zu Hause am Rechner auf Google Earth. Es liegt im Nordwesten von North Sentinel; Spuren der Eingeborenen sind dagegen keine zu erkennen.

Auch Fore hat von den Sentinelesen bei seinem Einsatz keinen einzigen gesehen. „Aber ich bin mir sicher, dass sie da waren“, sagt er. „Sie werden uns beobachtet haben.“

Was aus der Besatzung geworden wäre, wenn es nicht zufällig einen einsatzbereiten Privathelikopter in der Gegend gegeben hätte? Darüber hat der ehemalige Kampfpilot Fore seine eigene Theorie. „Das Wetter wäre besser geworden“, sagt er, „und binnen weniger Tage hätten die Eingeborenen das Schiff erreicht. Ich weiß nicht, wie die Besatzung sich verteidigt hätte. Vielleicht mit einem Wasserschlauch.“

„Man sollte sie einfach in Ruhe lassen“

Forscher glauben, dass die Sentinelesen bereits vor 65.000 Jahren auf der Insel landeten. Womöglich handelt es sich um direkte Nachfahren jener ersten Menschen, die als Aus-wanderer den afrikanischen Kontinent verließen. Warum die Inselbewohner aber keine Fremden mögen, weiß bis heute niemand genau. Klar ist: Mit ihrem Mangel an Gast-freundschaft haben die Sentinelesen in den vergangenen Jahren ihre eigene Existenz gesichert.

Immer wieder in der Zivilisationsgeschichte haben erste Begegnungen des modernen Menschen mit Naturvölkern dazu geführt, dass das jeweilige Naturvolk untergeht – nicht zuletzt wegen eingeschleppter Infektionskrankheiten wie den Masern oder der Grippe, gegen die die indigenen Völker keine Immunabwehr besitzen. „Ich vermute, es wird den Sentinelesen ohne uns besser gehen“, sagt auch Fore. „Man sollte sie einfach sich selbst überlassen.“

Genau das hat die indische Regierung inzwischen auch getan. Einige Jahre nach dem „Primrose“-Unglück gab es zwar noch Versuche, freundschaftlichen Kontakt mit den Sentinelesen aufzunehmen. 1996 beendete die Regierung jedoch ein entsprechendes Programm. Seither haben die Eingeborenen die Insel wieder ganz offiziell für sich. North Sentinel Island ist Sperrgebiet.

Video: Sehen Sie hier einen Auszug aus der indischen Dokumentation „Man in Search of Man“ aus dem Jahr 1974.

https://www.youtube.com/watch?v=9eNH9QvTEkg

Quellen: ESA/SpiegelOnline/Einestages vom 17.05.2014

Weitere Artikel:

Satellitenbild der Woche: Feuer im Paradies (Videos)

Mutmassliche Spuren: Besuchten Ägypter der Antike den australischen Kontinent? (Video)

Satellitenbild der Woche: Nasa zeigt XXL-Zoomfoto vom Mond-Nordpol

Inder siedelten schon vor 4.000 Jahren in Australien

Satellitenbild der Woche: Die Schönheit des Unwetters in Neuseeland (Video)

Ureinwohner Amerikas sind asiatischer Abstammung

Satellitenbild der Woche: Sandwind über dem Mittelmeer

Beringstraße: Landbrücke als Siedlungsgebiet der Indianer?

Satelliten-Biologie: Rottöne verraten gestresste Pflanzen

Ureinwohner Amerikas sind asiatischer Abstammung

Weden – Chronik der Asen (Video)

Satellitenbild der Woche: Verschleierte Vulkaninsel (Videos)

Erbgut-Analyse: Frühe Chinesen verwandt mit amerikanischen Ureinwohnern

Satellitenbild der Woche: Kraft der Wassermassen

10.500 v. Chr. – Der Untergang der ersten Hochkultur (Video)

Axel Klitzke – Wissen in Stein: Das verlorene Wissen der Hochkulturen Mittelamerikas (Vortrag)

Satellitenbild der Woche: Wettrennen der singenden Sandriesen (Videos)

Weltbilderschütterung: Die richtige Entzifferung der Hieroglyphenschriften (Video-Vortrag)

Vergangenheit trifft Gegenwart: Der Untergang des Römischen Reiches

Seltsame Landkarten und weltbewegende Fehler

Hueyatlaco: Menschheit – 250.000 bis 600.000 alter Homo sapiens in Mexiko (Video)

Hat dies auf lotharhschulte rebloggt.