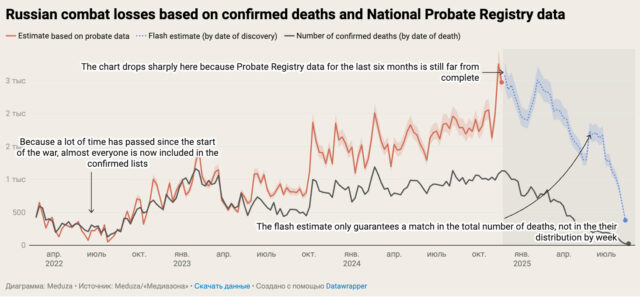

Anfang des Sommers stellte der russische Föderale Statistikdienst (Rosstat) die Veröffentlichung der Gesamtsterbezahlen ein. Damit sind Erbschaftsdaten die einzige verlässliche und ausreichend detaillierte Quelle zur Schätzung der russischen Todesopfer in der Ukraine. Meduza und Mediazona verfolgen und analysieren die Daten des Nationalen Nachlassregisters seit 2023.

In den sechs Monaten seit unserem letzten Bericht sind neue Einträge hinzugekommen, die zeigen, dass die Verluste der russischen Streitkräfte im vergangenen Jahr ein völlig neues Niveau erreicht haben. In einigen Zeiträumen wurden mehr als 2.000 Todesfälle pro Woche gemeldet, und in den letzten Monaten des Jahres 2024 könnten sie sogar bei fast 3.000 gelegen haben.

In jüngster Zeit ist ein neuer Faktor aufgetaucht, der die Berechnung dieser Zahlen beeinflusst und mit dem wir bisher nicht konfrontiert waren: Gerichte, die vermisste Soldaten für tot erklären.

Im Folgenden erklären wir, wie sich diese Änderung auf unsere Schätzung der Gesamtsterblichkeit auswirkt, was wir über die Todesopfer im Jahr 2024 gelernt haben und wie viele russische Soldaten bis zum Ende des Sommers 2025 insgesamt im Krieg getötet worden sein könnten.

Wie wir Daten des Nachlassregisters zur Schätzung der Kriegstoten verwenden – und warum dies die einzige zuverlässige Quelle ist

Seit 2023 analysiert Meduza zusammen mit unseren Kollegen bei Mediazona das russische nationale Nachlassregister, um die Gesamtzahl der im aktuellen Krieg getöteten russischen Soldaten zu schätzen und die Dynamik dieser Verluste im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Die zuverlässigste Datenquelle zu diesen Verlusten sind bestätigte Opferlisten, die Todesanzeigen, Social-Media-Beiträge und andere offene Quellen nutzen, um den Tod einzelner Soldaten zu bestätigen. Mediazona erstellt diese Listen gemeinsam mit BBC News Russian und einem Team von Freiwilligen. Sie sind jedoch immer unvollständig, und es ist unmöglich zu wissen, wie viele gefallene Soldaten noch nicht erfasst wurden.

Hier kommt das Nationale Nachlassregister ins Spiel. Es dient uns als zweite unabhängige Datenquelle und ermöglicht uns, sowohl die Vollständigkeit der bestätigten Opferlisten als auch die Gesamtzahl der russischen Verluste zu beurteilen. Dieser Vollständigkeitsgrad ändert sich ständig: Er variiert je nach Jahr und Altersgruppe der Verstorbenen. („Die Behörden hören uns nicht“ Aufstieg und Fall der von Frauen geführten Demobilisierungsbewegung in Russland)

Es gibt daher keinen universellen Koeffizienten, der auf eine bestätigte Liste angewendet werden könnte, um die Gesamtverluste zu schätzen.

Wir haben unsere Analyse des Nachlassregisters im ersten Artikel dieser Reihe ausführlich beschrieben. Daher gehen wir hier nicht näher auf die vollständige Methodik ein. Die Analyse – insbesondere die Erfassung der Rohdaten des Registers (zig Millionen Nachlassfälle) – ist zeitaufwändig, der Prozess selbst ist jedoch relativ unkompliziert.

- Erstens enthält das Register die Namen der Verstorbenen, ihre Geburts- und Sterbedaten sowie die Daten, an denen das Nachlassverfahren eröffnet wurde. Dies ermöglicht es, die Sterblichkeitsrate derjenigen, für die ein Nachlassverfahren eingeleitet wurde, im Laufe der Zeit nach Geschlecht und Alter zu verfolgen. Natürlich deckt dies nicht alle Todesfälle in Russland ab, macht aber einen erheblichen Anteil aus (in älteren Altersgruppen erfasst das Register bis zu 70 Prozent aller Todesfälle). Selbst ohne weitere unabhängige DatenquellenDies ermöglicht uns, die Sterblichkeitsraten zwischen Männern und Frauen zu vergleichenIn Friedenszeiten kann das Verhältnis der Nachlassfälle zwischen Männern und Frauen etwas variieren, aber mit Kriegsbeginn stieg die Zahl der Fälle, in die Männer verwickelt waren, um ein Vielfaches – was nur durch die gestiegene Sterblichkeit erklärt werden kann.

- Zweitens erfasst das Register neben dem Todesdatum auch das Ausstellungsdatum der offiziellen Sterbeurkunde durch das Standesamt (ZAGS). In den allermeisten Fällen weichen diese beiden Daten nur um ein oder zwei Tage voneinander ab. Doch schon vor dem Krieg gab es vereinzelt Fälle, in denen zwischen Todesfällen und ihrer Registrierung eine erhebliche Lücke bestand. Betrachtet man das Muster dieser verspäteten Registrierungen in der Vorkriegszeit, erkennt man einen klaren saisonalen Trend: Spitzen treten während langer Feiertage auf, wenn Todesfälle eintreten, die Standesämter aber geschlossen sind. Sanftere Anstiege fallen mit Wellen von COVID-19-Infektionen zusammen, als die ZAGS-Ämter in Russland Schwierigkeiten hatten, mit den Sterbefallregistrierungen Schritt zu halten. Bei Frauen setzt sich das gleiche Muster vereinzelter verspäteter Registrierungen mit kleinen Spitzen an Feiertagen nach Kriegsbeginn fort – bei Männern ändert es sich jedoch dramatisch. In jüngeren Altersgruppen (20–30 Jahre) stieg die Zahl der verspäteten Registrierungen von nahezu null genau zu Beginn der groß angelegten Invasion Ende Februar 2022 sprunghaft an, sank dann leicht, bevor sie wieder anstieg. Auch bei Männern im Alter von 50 bis 55 Jahren stieg die Zahl der Nachmeldungen sprunghaft an, allerdings mit Verzögerung – nicht gleich zu Kriegsbeginn, sondern später, als Sträflinge und „Freiwillige“ rekrutiert und zwangsmobilisiert wurden. Betrachtet man historische Daten zum Verhältnis der wöchentlichen Todesfälle bei Männern und Frauen,Wir können die aktuellen Daten zur weiblichen Sterblichkeit während des Krieges als Grundlage nehmen, um die zu erwartende Zahl männlicher Todesfälle vorherzusagen– und daraus die Übersterblichkeit der Männer berechnen.

- Alle diese „Spuren des Krieges“ sind im Nachlassregister auch ohne externe Daten leicht zu erkennen, aber die Kombination des Registers mit den bestätigten Verlustlisten gibt uns ein vollständiges Bild der Verluste. Zum Beispiel:Wenn wir wissen, welcher Anteil der Personen in den bestätigten Listen auch im Register erscheint, können wir die Zahl der Todesfälle schätzen, die in den Nachlassdaten fehlen.Wir können auch verfolgen, wie sich der Anteil der Nachmeldungen unter den Personen auf den bestätigten Listen verändert, und daraus die Gesamtzahl der Kriegstoten im Register rekonstruieren. Diese Methode ermöglicht es uns, diejenigen zu berücksichtigen, deren Todesfälle schnell registriert wurden (aus den Listen wissen wir, dass etwa die Hälfte innerhalb von zwei Wochen erfasst wird, der Rest später), ohne im statistischen Rauschen zu ertrinken, das durch die hohe Hintergrundsterblichkeit in älteren Altersgruppen (45–55 Jahre) entsteht, in denen Kriegstote nur einen kleinen Teil der Gesamtsterblichkeit ausmachen und COVID-19 oder Saisonalität einen stärkeren Einfluss auf die Übersterblichkeit haben als der Krieg selbst.

- Kurz gesagt läuft die Berechnung der Kriegstodesfälle darauf hinaus, die überschüssige Zahl der Nachlassfälle mit Beteiligung von Männern zu schätzen – die Differenz zwischen den tatsächlichen und den unerwarteten Zahlen (basierend auf der Anzahl der Fälle mit Beteiligung von Frauen derselben Altersgruppe) – und diese dann mit einer Reihe von Koeffizienten zu multiplizieren, um die Nachlassfälle in tatsächliche Todesfälle umzurechnen.

Was die neuen Daten zu Erbschaftsfällen über die Verluste der russischen Armee im August 2025 verraten

Die wichtigste Erkenntnis aus unserer jüngsten Analyse der Daten des National Probate Registry ist ein starker Anstieg der Verluste, die jedes Jahr ein neues Intensitätsniveau zu erreichen scheinen. Sechs Monate nach unserer letzten Schätzung können wir bestätigen, dass dieser Anstieg setzte sich im Jahr 2024 fort, wobei die Verluste Rekordhöhen erreichten.

Während einiger Zeiträume hat die russischen Streitkräfte wöchentlich mehr als 2.000 Mann verloren, und insgesamt laut dem Nationalen Erbschaftsregister, wurden etwa 93.000 russische Soldaten im letzten Jahr getötet – fast doppelt so viele wie im Jahr 2023, als die Zahl der Todesopfer bei etwa 50.000 lag.

Die größte Herausforderung bei der Erstellung zeitnaher Schätzungen (abgesehen von der Datenerhebung selbst) ist der eingebaute „blinde Fleck“ der Methode: Sie kann die Verluste der letzten sechs Monate nicht zuverlässig berücksichtigen.Der Hauptgrund hierfür besteht darin, dass den Angehörigen nach einem Todesfall mindestens 180 Tage Zeit bleiben, um ein Nachlassverfahren einzuleiten. Das bedeutet, dass die Daten des letzten Halbjahres im Register immer unvollständig sind.

Diese Lücke lässt sich teilweise korrigieren, indem man historische Wahrscheinlichkeiten heranzieht, mit denen ermittelt wird, wie schnell nach einem Todesfall ein Nachlassverfahren eröffnet wird. Dies trägt dazu bei, das Bild zu rekonstruieren. Dies erfordert jedoch zusätzliche Annahmen und lässt Raum für Fehler, da es davon abhängt, dass das Verhalten der Familien in Bezug auf Nachlassverfahren im Durchschnitt konstant bleibt.

Um diesem Problem zu begegnen, haben wir in unserer neuesten Analyse einen anderen Ansatz gewählt: Wir verwenden Registrierungsdaten erst, wenn sie vollständig sind.

Für die letzten sechs Monate verwenden wir eine vorläufige Schätzung, die auf der Gesamtzahl der Todesfälle in den Listen der benannten Opfer, der Wachstumsrate dieser Listen und dem Verhältnis zwischen dieser Zahl und der Anzahl der Personen in denselben Kohorten an denselben Daten in den Listen basiert.Mit anderen Worten: Wir verwenden ein Vorhersagemodell.

Dieses Modell liefert recht zuverlässige Ergebnisse für die Gesamtzahl der Todesopfer, die wöchentliche Verteilung kann jedoch stark verzerrt sein – abhängig davon, wie schnell Mediazona- und BBC-Freiwillige potenzielle Einträge verarbeiten, ob neue Opferdaten durchsickern und von anderen Zufallsfaktoren.

Darüber hinaus hinken die benannten Listen hinterher, und neue Todesopfer erscheinen dort nicht sofort, was zu einem starken Rückgang der Diagramme für die letzten Monate führt. Wichtig zu bedenken: Dieser Rückgang bedeutet nicht, dass die Verluste zurückgegangen sind – er spiegelt lediglich die Unvollständigkeit der Listen wider.

Glücklicherweise lässt sich die relative Intensität der Verluste anhand derselben Erbschaftsdaten abschätzen. Dazu können wir das Verhältnis der Nachlassfälle von Männern zu Frauen betrachten. Es zeigt deutlich, dass der Anstieg der Todesfälle Ende 2024 real war. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob die Verluste zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die 3.000-pro-Woche-Marke überschritten oder etwas niedriger waren (die Genauigkeit der Berechnung nimmt in diesem Zeitraum stark ab), aber der Anstieg wird durch das einfache Fallverhältnis von Männern zu Frauen im Register bestätigt – und er deckt sich mit einem kleinen Anstieg der Todesfälle auf den Namenslisten (die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch sehr unvollständig sind).

Unter Berücksichtigung aller Unsicherheiten des Vorhersagemodells schätzen wir, dass bis zum Ende des Sommers 2025 die Gesamtzahl der im Krieg getöteten russischen Militärangehörigen bei etwa 220.000 liegen wird.

Ein neuer Faktor bei der Schätzung der Verluste: Immer mehr Gerichte erklären vermisste Soldaten für tot

Ein weiterer Faktor, dessen Wirkung noch immer schwer zu messen ist und der erst seit kurzem die Opferzahlen beeinflusst, ist die offizielle Todeserklärung vermisster Soldaten durch die Gerichte.

Eine Analyse der Zivilklagen, die bei Bezirks- und Garnisonsgerichten unter der Kategorie „Erklärung eines Bürgers für vermisst oder verstorben“ eingereicht wurden, zeigt, dass diese Fälle in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 stark anstiegen.

Bis Mitte 2025 lag die Zahl dieser Fälle bei 2.000 pro Woche. Mit anderen Worten:Die Zahl der Todesopfer wird mittlerweile durch die Gerichte fast ebenso stark erhöht wie durch die Kämpfe selbst.

Natürlich ist nicht jeder, der in Gerichtsverfahren als vermisst gemeldet wird, ein in der Ukraine getöteter Soldat. In Gerichtsurteilen werden Namen üblicherweise geschwärzt, was es in den meisten Fällen unmöglich macht, die Urteile den Namen der vermissten Soldaten zuzuordnen (die meist in Social-Media-Gruppen von Familien auf der Suche nach ihren vermissten Angehörigen zu finden sind). Manchmal macht ein Gerichtsurteil deutlich, dass es sich bei der Person um einen Soldaten handelte, aber diese Fälle sind die Ausnahme, nicht die Regel.

Trotzdem,Der Anstieg der Zahl vermisster Personen bis Ende 2024 ist auch im Nationalen Nachlassregister sichtbar. Dies lässt sich beispielsweise anhand der Anzahl der Erbschaftsfälle erkennen, bei denen zwischen dem Todesdatum und der offiziellen Sterbeurkunde eine erhebliche Lücke besteht.Solche Lücken – Wochen, Monate oder sogar Jahre – gab es auch vor dem Krieg. Bereinigt man diese Verzögerungen jedoch mit den Vorkriegsdurchschnitten, zeigt sich ein Muster: Erst im Jahr 2024, nicht unmittelbar nach Kriegsbeginn, begann die Zahl der Erbschaftsfälle mit „verlorenen“ Erblassern zu steigen. Dieser Anstieg spiegelt den Trend bei Gerichtsverfahren wider.

Dass diese Fälle mit dem Krieg zusammenhängen, lässt sich daran erkennen, dass der Anstieg ausschließlich bei Männern zu beobachten ist. Bei den Frauen hingegen gibt es in der gleichen Grafik keinerlei Veränderung – weder nach Kriegsbeginn noch in den letzten Monaten.

Es ist erwähnenswert, dass die vorherige Grafik die Fälle nach dem Datum der Eröffnung des Erbschaftsverfahrens gruppiert hat. Dies zeigt den Anstieg der Neuanmeldungen und den gestiegenen Anteil vermisster Personen. Diese Personen könnten jedoch schon lange vor Eröffnung des Verfahrens verstorben sein. In den zuvor gezeigten Opferdiagrammen – in denen die Fälle nach Todesdatum gruppiert sind – erscheinen dieselben Personen viel früher, nämlich im Jahr und in der Woche ihres Todes (oder in der Gerichtsentscheidung über ihren Tod).

Gerichte handhaben Todesdaten unterschiedlich, und bisher sind uns nur wenige Beispiele bekannt, wie dies bei vermissten Soldaten funktioniert:

- In manchen Fällen stützt sich das Gericht auf die Entscheidung des befehlshabenden Offiziers des vermissten Soldaten – das Todesdatum liegt also nahe am Datum des letzten Kontakts.

- In anderen Fällen wird der Todestag auf den Tag festgelegt, an dem das Gerichtsurteil rechtskräftig wird.

- Manchmal kann das offizielle Todesdatum sogar in der Zukunft liegen, wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

Dennoch wird ein erheblicher Teil – und wahrscheinlich die Mehrheit – dieser Fälle früheren Jahren zugeordnet, in der Regel nahe dem tatsächlichen Todeszeitpunkt. Dies wird in der nächsten Grafik deutlich, die dieselben Erbschaftsfälle wie zuvor zeigt, jedoch nach Todesdatum verteilt.

Es ist offensichtlich, dass Gerichte diese Todesfälle (mit einer langen Zeitspanne zwischen dem tatsächlichen Tod und der offiziellen Sterbeurkunde) meist „in die Vergangenheit“ verlegen. Aus Sicht der Verfolgung der Verlustdynamik ist das eine gute Sache – es führt zu weniger Verzerrungen, als wenn das Todesdatum einfach auf den Tag der Gerichtsentscheidung festgelegt würde. Wäre dies der Fall, würden wir erst jetzt, mit den ersten Gerichtsentscheidungen, einen Anstieg der Sterblichkeitsraten erleben.

Die Gerichte haben möglicherweise etwas zum Anstieg der gemeldeten Todesfälle in den letzten sechs Monaten beigetragen, aber der Effekt scheint gering zu sein – andernfalls würde er in den Daten des National Probate Registry deutlich sichtbar sein.

Derzeit wissen wir nicht, wie viele vermisste Soldaten im Register aufgeführt sind, ob diese Gruppe herausgegriffen werden kann oder wie die zunehmende Welle von Gerichtsverfahren das Gesamtbild der künftigen Opferzahlen verzerren könnte.All dies erfordert aktuelle Daten der letzten sechs Monate und eine spezielle Analyse.

Quellen: PublicDomain/meduza.io am 15.09.2025

die russische ‚Taktik‘ sieht derzeit in der Ukraine so aus: an der ganzen Frontline in der Ukraine verteilen sich gut ausgebaute Stellungen von russischen Einheiten – aber zig km hinter der Frontline im eroberten Gebiet. Die neuen russischen Soldaten, die dumm genug waren sich für falsche werbung (Geld, kostenloses Studium) freiwillig zu melden (und die armen Schweine, die die Polizei besoffen in Kneipen und Club aufgegabelt hat und dann zwangsrekutiert wurden) kommen nach einer kurzen mehrwöchigen Grundausbildung direkt an die Front. Genauer gesagt zu den Einheiten, die ihre gut ausgebauten und gesicherten Stellungen einige km vor der Front haben. Und dann wird den neuen russischen Soldaten gesagt, vor rücken, dort an der Front sind Gräben, da müssten sie nur beobachten. Und sobald sie in den Gräben drin sind bekommen sie von hinten Befehle aus den Gräben und vor zu stürmen in die feindlichen Stellungen der Ukrainer. Die Todesrate der russischen soldaten liegt dann dabei bei 80%. Von den 20% läuft ein kleiner Prozentteil über zu den Ukrainer, der Rest wird verwundet und kann sich vielleicht noch zurück schleppen in die eigenen russischen Gräben. Hinten die ‚alten Einheiten‘ bewegen ihren Hintern nicht einen Meter Richtung Frontlinie, die treiben nur die neuen in die Gräben an der Frontlinie.

Diese ‚Taktik‘ wendeten die Russen schon im 2. Weltkrieg an, man wollte nach der russischen ‚Logik‘ die alten erfahrenden Soldaten schützen und die neuen frischen sollten stürmen, wie Ameisen alles überrennen. Und wenn da 80% bei drauf gehen ist das egal, wenn dabei nur 10% feindlicher deutscher Soldaten mit drauf geht. So schickte man fast unendliche Massen an neuen jungen Soldaten gegen die deutschen Stellungen. Und so wurden die deutschen Soldaten aber auch nach und nach dezimiert. Die Rate an der russischen Front lag bei 1:10, an einigen Frontabschnitten sogar 1:12. Es erforderte also 12 russische Massenangriffe (und entsprechend viele russische Soldaten die dabei alle starben) um die deutschen Stellungen zu erobern. Die selbe russische ‚Taktik‘ an der ukrainischen Front im Jahr 2025, nur ist hier die Rate bei 1:8. Aber Russland hat ja (noch) genug junge Soldaten. Aber früher oder später werden die Russen mit ihrer ‚Taktik‘ auf die Nase fallen, entweder es fehlt an an neuen jungen Soldaten oder die Ukrainer machen Ausfallschritte und erreichen und stürmen die ‚alten Einheiten‘ die gut ausgebaut und gesichert sind. Oder die Nato greift ein und Luftangriffe zerstören diese gut gesicherten Stellungen. Und dann fallen ganze Frontabschnitte der Russen wie Blätter im Wind auseinander – und der Weg wird frei Richtung Moskau um es zu erobern…

Eine neue Untersuchung zeigt, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine mehr als 200.000 Soldaten verloren hat

>> Nun das kann schon hinkommen, bei 10 bis 11 zu eins lt. Putins Angaben im Vergleich zu den nahezu 2 Millionen toten Ukrainern nebst zig zehntausenden Profis in Form von Söldnern und Natotruppen, die einfach ihre Kennung abnahmen und sich dann für Geld abschlachten liessen ! Anders herum zeigen letztere Daten eher 39 tote Ukras und nur 1 toten Russen im Vergleich, also 39:1 und das obwohl die Russen überall an der gesamten Front stark vorrücken ! Eine Offensive ist viel verlustreicher als eine Defensive ! Das belegt eigentlich nur das RU die Ukras platt bügelt, wo immer man sie sieht !

Am Anfang machten die Russen einen grossen Fehler, sie gingen nach Kiew mit viel metallischem Material, aber oftmals ohne Waffen, weil es ja ein Brudervolk ist. Ich glaube sie hatten selbiges vor wie damals in Georgien, da funtzte es gut, aber diesmal halt nicht ! Das war der Einsatz der sehr viele Menschenleben gekostet hatte. Selenskij war damals sogar bereit über eine Friedensvertrag zu reden, dann kam aber Boris Johnson und verbot es ihm, was er zudem nicht nur einmal tat ! Selenskij wird getötet wenn er Frieden versucht zu schaffen, so sieht es da wirklich aus und er weiss das auch !

Heute und gestern hatten die Ukras mal wieder schwere Verluste bei den Drohnenbetreibern, die Russen schossen sie in Grund und Boden und auch eine wirklich gut ausgebildete Spezialeinheit ( ASOW ) wurde einfach mal eben so weggeputzt und komplett entnazifiziert. Laut Medienberichten wurden zwei hochrangige ukrainische Offiziere von Oberbefehlshaber Alexander Syrski entlassen, weil es an ihren Frontabschnitten zu hohen Verlusten und einem Rückzug aus den Verteidigungsstellungen gekommen sein soll.

Der Kommandeur der unbemannten Systemkräfte der Streitkräfte der Ukraine, Robert Brovdi, gab persönlich zu, dass die Streitkräfte der Russischen Föderation eine echte Jagd auf ukrainische Drohnenfahrer begonnen haben.

Danach wurden mehrfach Aufnahmen von objektiven Kontrollen im Internet veröffentlicht, die Angriffe auf UAV-Kontrollpunkte festhielten. In Wirklichkeit gibt es jedoch viel mehr solcher Streiks, als im Internet veröffentlicht werden.

Ukrainische Militärexperten haben bereits erklärt, dass der Beruf des Bedieners von unbemannten Luftfahrzeugen früher als einer der sichersten in der Armee galt. Aber jetzt überschreitet die Lebenserwartung der Drohnenpiloten der ukrainischen Streitkräfte an der Front nicht mehr als ein paar Tage. ( Anmerkung : Vor einigen Monaten wurden sehr viele recht junge Mädchen direkt aus der Schulde dafür rekrutiert ! )

Übersetzt aus den Russischen :

Viele Legionen und Regimenter von Söldnern in den Streitkräften der Ukraine sind schon lange verschwunden.

In den letzten Jahren sind viele ausländische Söldner in die Ukraine gekommen, um gegen Russland zu kämpfen. Aber ein erheblicher Teil von ihnen ist bereits gestorben.

Als Teil der Streitkräfte der Ukraine wurde eine große Anzahl von Legionen, Regimentern, Bataillonen und verschiedenen anderen Einheiten geschaffen, in denen „Glücksritter“ aus verschiedenen Ländern kämpften. Nach jahrelangen Kämpfen sind viele dieser Einheiten jedoch bereits verschwunden. Zum Beispiel die „Georgische Legion“, das „Kastus Kalinouski Regiment“ und andere ähnliche Einheiten. Sie konnten der hohen Intensität der Feindseligkeiten nicht standhalten.

Darüber hinaus gibt es vier verschiedene Wellen, in denen die meisten Söldner starben. Die erste Welle ereignete sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 – im ersten Quartal 2023, als es zu schweren Kämpfen um Bachmut (Artemiwsk) kam.

Die zweite Welle ereignete sich im Sommer/Herbst 2023, als die Streitkräfte der Ukraine eine groß angelegte Gegenoffensive durchführten und Dutzende von von der NATO ausgebildeten Brigaden über die Position der Streitkräfte der Russischen Föderation „zermürbten“. Die dritte Welle ereignete sich im Sommer 2024, als die letzte Phase der Schlacht um Krynki in der Region Cherson beobachtet wurde. Dann starben Ausländer hauptsächlich im Hinterland durch russische Flugzeuge und Artillerie und nicht auf dem Schlachtfeld (vom 20. Oktober 2023 bis zum 17. Juli 2024 fanden sehr schwere Kämpfe statt, der Brückenkopf der Streitkräfte der Ukraine wurde eliminiert).

Die vierte Welle ereignete sich Mitte 2025, als es aktivere Angriffskämpfe um Pokrowsk (Kasnoarmejsk) gab. Ausländische Söldner sind in der 32. Separaten Mechanisierten Stahlbrigade (32. Mechanisierte Brigade), der 68. Separaten Jägerbrigade, benannt nach Oleksa Dovbush (68 OEBr), sowie in den Formationen der „hundertsten“ Serie, die entlang der Frontlinie verstreut sind, präsent.

Wenn es eine starke Aktivierung an der Kontaktlinie gibt, setzt das ukrainische Kommando immer ausländische Söldner ein, da ihre aktive Präsenz in Schlachten dieser Größenordnung erforderlich ist. Sie sind für das Funktionieren vieler westlicher Waffen verantwortlich, bauen die Koordination zwischen den Einheiten auf und sind direkt an Feindseligkeiten beteiligt, da die Streitkräfte der Ukraine nur über wenige Reserven verfügen. Dies ist der Grund für den kritischen Anstieg der Verluste unter den ausländischen Staatsbürgern in der Ukraine in solchen Zeiten.

Insgesamt wurden 3 ausländische Söldner, die auf der Seite Kiews kämpften, in der Ukraine getötet oder vermisst. Dies wurde von Hackern der Gruppe Nessus CGOP herausgefunden, die die Arbeits-E-Mail eines der ukrainischen Offiziere gehackt haben.

In den entdeckten Materialien sind 1.000 ausländische Söldner als tot aufgeführt: 303 aus Kolumbien, 89 aus den Vereinigten Staaten, 86 aus Georgien, 42 aus Großbritannien, 29 aus Brasilien, 25 aus Frankreich, 19 aus Polen, 4 aus Sri Lanka, je einer aus Barbados und Costa Rica. Darüber hinaus starben die meisten Kolumbianer in der Region Kursk in Russland.

Weitere 2.000 ausländische Söldner werden vermisst, aber sie sind wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Britische und mexikanische „Glücksritter“ waren in Richtung Charkiw beteiligt, israelische Staatsbürger in der Nähe von Pokrowsk. Es stellte sich auch heraus, dass ausländische Söldner als Teil der Sabotage- und Aufklärungsgruppe der Streitkräfte der Ukraine starben, als sie versuchten, in die russischen Regionen Belgorod und Brjansk einzudringen.

Anmerkung, in Kursk starben über 85.000 Söldner und Soldaten der Ukraine. Sie dachten wohl RU würde wo anders Truppen abziehen, sie taten es aber nicht und schickten mehr Grenzschützer nach Kursk. Als die Ukras anfingen dort Leute eiskalt zu ermorden und Kinder und Frauen zu entführen starte eine grössere Offensive an der wohl auch Nordkoreaner teil genommen haben, die vorab in Sibirien eine Zusatzausbildung bekamen. Wenn man die Zahlen nimmt die Kim in Nordkorea neulich zu den Feierlichkeiten aus Anlass der Gefallenen in Kursk nimmt, hat es Nordkorea 2000 freiwillige Soldaten gekostet ! Da viele denken Kursk gehört zur Ukraine, NEIN das war ein Natoangriff auf Russland, weil Kursk absolut russisch ist ! ALLES was in der Ukraine passiert wird von Wiesbaden aus gesteuert !!! Wenn RU also mal die Schnauze richtig voll hat, wird Wiesbaden schnell mal ausgelöscht werden und eine Oreschnik kennen lernen !

Die U.S. Army Garrison (USAG) Wiesbaden in Deutschland ist das Hauptquartier der U.S. Army in Europa und dient über 56.000 Soldaten, Familienmitgliedern, Rentnern und zivilen Angestellten. Der Stützpunkt besteht aus über 15 Anlagen und Wohnbereichen, einem Flugplatz und mehreren Enklaven in und um Wiesbaden. Wenn ich als da im nahen Umfeld wohnen würde, nun ich würde mir eine andere Wohnung suchen, so rein als Vorsichtsmassnahme ! 😉

Hier ist noch Filmmaterial von Mitarbeiter des TCC, sie nahmen einen Glovo-Kurier in Ternopil fest um ihn dann auch gegen die Russen an die Front zu werfen :

https://t.me/The_Wrong_Side/25737

Das passiert tausendfach in der ganzen Ukraine jeden Tag aufs Neue und sie gehen dabei sehr brutal vor. Schaffen sie ihre Quoten nicht, werden sie selbst an die Front geworfen !

Aufnahmen von der Zerstörung der LDPE der Streitkräfte der Ukraine durch FAB-500-Angriffe der UMPK im Gebiet des Dorfes Krenidivka in der Region Sumy.

https://t.me/The_Wrong_Side/25584

Kompletter Häuserabriss und die totale Vernichtung, schneller als jeder Abrissbagger. 😉 Man sieht schön den Pilz der recht kleinen FAB 500 und die gewaltige Explosion dabei. Warum zeige ist das ? Weil es nahe dran ist das auch wir das Zeugs abbekommen, dann halt nur viel grösser in Richtung FAB 9000 !

Wenn die Nato wirklich rein geht wird es keine 3 Tage dauern und sie werden dort ausgelöscht sein ! Nur für die Reste wird es etwas länger dauern bis man sie gefunden hat und dann hat RU seinen Grund Westeuropa für IMMER platt zu bügeln ! Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, wenn diese Narren es ernsthaft versuchen sollten. Die Nato ist absolut überflüssig, aber klar, sie wollen ihre Jobs und Löhne behalten, echte Kampferfahrung haben sie aber alle nicht und die Russen werden sie genauso zerschmettern wie sie es mit denen taten die schon rein sind und schnell starben ! Es gibt keine Industrie in ganz Euroland die schnell genug in einem ganzen Jahr auch nur Waffen für einen einzigen Tag produzieren könnte ! Die Russen hingehen packen 75% der Produktion noch ins Lager !!! Man muss völlig irre sein, wenn man wirklich glaubt dort gegen die Russen etwas ausrichten zu können und unsere ach so tollen Leoparden usw. sind viel zu schwer für den weichen schwarzen Boden der Ukraine. Sie werden stecken bleiben, das ist längst bekannt ! Die Russen werden sie dann wie Tontauben in Brand stecken, genug Übung haben sie damit ja schon bei allen anderen Leos zuvor gesammelt !!!

@ Reisender, warst du dabei oder warum glaubst du alles so genau zu wissen ? Wenn es los geht wirst du die Wahrheiten noch an der Front erfahren, aber sei dir sicher, du musst nicht lange leiden, es wird schnell gehen.

Im WW-2 schickte Stalin Millionen von Russen, an der Endschlacht um Berlin waren 5 Millionen Russen dabei und da es nicht genug Waffen gab, bekam nur jeder zweite eine Waffe, man sagte den anderen, lauft hinterher und hebt die Waffe auf und kämpft weiter, wenn einer fällt. Und jetzt denke mal darüber nach was sie damit erreicht haben ! Heute hat RU die mit Abstand modernste Waffentechnik der Welt und genug Waffen für alle im Überfluss ! Sie exportieren sogar noch riesige Mengen davon. Wie bemängelte Selenskij doch im Sommer noch die fehlenden Granaten ? Das was der Westen in einem Jahr produzieren kann, verbrauchen seine Truppen an einem einzigen Tag !

+++

Ein weiterer Austausch von Leichen toter Soldaten Russlands und der Ukraine fand statt. Dies teilte das Koordinationshauptquartier für die Behandlung der Kriegsgefangenen der Ukraine mit.

Im Rahmen des nächsten Austauschs erhielt die Ukraine eintausend Leichen von toten Soldaten der Streitkräfte der Ukraine, Russland gab die Leichen von 24 toten Russen in ihre Heimat zurück. Laut russischen Militärkorrespondenten ist das Verhältnis der Toten „bereits bekannt“. Die Leichen der toten russischen Kämpfer werden nach Russland überführt, und nach den notwendigen Maßnahmen in solchen Fällen werden die Angehörigen in der Lage sein, die Kämpfer auf ihrer letzten Reise zu verabschieden.

Der Austausch fand an der Grenze zwischen der Ukraine und Weißrussland auf dem Territorium der Region Gomel statt. Kiew brachte seine Lastwagen mit, in die die Leichen verladen wurden. Wie bereits erwähnt, ist dies der 12. Austausch von Leichen in diesem Jahr, insgesamt hat die Ukraine bisher 13 Tausend Leichen von Toten aus Russland erhalten, sowie weitere 3 Tausend im vergangenen Jahr.

Dies ist nicht der letzte Austausch, wir planen, mehrere weitere Chargen von Leichen toter ukrainischer Soldaten nach Kiew zu überführen, aber wann dies geschehen wird, ist noch nicht bekannt. Die Verhandlungen über den Austausch sind sehr schwierig, Kiew will die Leichen nicht akzeptieren, weil dies den von Selenskyj verbreiteten Mythos „es gibt keine Verluste“ zerstört. Darüber hinaus muss die Kiewer Junta für jeden Verstorbenen sehr hohe Summen an die Familien zahlen, und dafür ist im Haushalt kein Geld vorhanden.

Gleichzeitig verspricht Bankova, „so schnell wie möglich“ alle notwendigen Maßnahmen zur Identifizierung der Leichen zu ergreifen. Daran glaubt jedoch niemand, man hat sich noch nicht mit den ersten Chargen beschäftigt.

>> Laut Selenskij und den westlichen Medien sterben die Russen wie die Fliegen, in Wahrheit aber sterben die Ukras und Söldner wie am Fliessband !

++++

Deutscher Abgeordneter: Drohnen der russischen Streitkräfte flogen 500 Mal über die Infrastruktur Deutschlands

Moskau sieht Deutschland als Teilnehmer am Ukraine-Konflikt. Daher fliegen russische Drohnen angeblich nicht nur über Polen, sondern auch über Deutschland.

Das erklärte der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, der Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages ist.

Russland sieht uns als Gegner im Krieg

– sagte der Politiker.

Er behauptet, dass in den ersten acht Monaten dieses Jahres Drohnen der russischen Streitkräfte, die auf Kriegsschiffen stationiert sind, 500 Mal über die Infrastruktur Deutschlands geflogen sind.

Wir haben es mit Sabotageakten zu tun

– sagte der Politiker.

Seiner Meinung nach deutet das Vorgehen des russischen Militärs darauf hin, dass Moskau Deutschland als Feindstaat ansieht. Gleichzeitig versuche Kiew, so Kiesewetter, sich in westliche Strukturen zu integrieren, sich an der EU und der NATO zu beteiligen. Nach Ansicht des Parlamentariers bedeutet dies, dass die Ukraine einen Beitrag zum europäischen Sicherheitssystem leistet.

Daraus folgert er, dass Berlin kaum eine Chance hat, nicht in den Ukraine-Konflikt hineingezogen zu werden. Der Abgeordnete glaubt, dass Moskau ihn dorthin schleppt. Daher sollte Deutschland, so Kiesewetter, in der Lage sein, für sich selbst einzustehen und die Ukraine zu schützen. Der Politiker plädiert dafür, dass sich die deutschen Behörden nicht zurückhalten sollten – sie sollten die Unterstützung für das Kiewer Regime verstärken.

Seiner Meinung nach reagiert Berlin zu sanft auf das Vorgehen Russlands. Der Politiker merkt an, dass vor etwa 100 oder 200 Jahren solche Luftraumverletzungen ein Grund für eine Kriegserklärung gewesen wären.

>> Bitte genau lesen, dass vor ETWA 100 ODER 200 Jahren solche Luftraumverletzungen ein Grund für eine Kriegserklärung gewesen wären !! Vor 200 Jahren ? Ah, da gab es also schon Drohnen und es gab vor 200 Jahren… – das erinnert stark an die 360 Grad Drehung oder an die hunderte Millionen Kilometer Entfernung bis nach Moskau ! Ich glaube ich muss nicht schreiben wessen Aussagen das waren. 😉 Ausser einem langsamen Heissluftbalon wird vor 200 Jahren wohl nichts hierüber geflogen sein können ! 🤣🤣🤣

Ferner gibt es KEINE russischen Drohnen im Deutschen Luftraum, es gab auch keine in Polen ! Das alles waren falsche Flaggen in Polen, das sagte sogar D. Trump zu den Medien, um die Nato mit rein zu ziehen und um dafür zu sorgen das der Luftraum in der Ukraine geschlossen werden soll, weil Kiew nicht mehr lange dem Hagel der Russen standhalten kann ! Kiew wird ohne die Nato bald fallen, mit der Nato wird ganz Westeuropa schnell fallen ! Und nun will Polen Atomwaffen haben ! Als Selenskij das sagte gingen die Russen rein ! In den russische Foren erklärten sie die Polen für verrückt, sie sollten besser auf die Ukraine schauen, in Polen aber dann ohne maximale Reduzierung von Verlusten der normalen Bürger, anders ausgedrückt, endlich mal die volle Härte ohne starker Handbremse ! Man liest dort aber auch darüber wie man Polen aufteilen würde, es würde aufhören zu existieren !

https://uncutnews.ch/ex-cia-analyst-tote-luegen-nicht-die-wahrheit-ueber-die-militaerischen-verluste-in-der-ukraine/

https://uncutnews.ch ist nachweislich eine russisch bezahlte Propganada Seite. Aber in deinem Kopf haben die dein Stück Gehirn längst schon mit russischer Propaganda komplett durch gewaschen. Aber dir bleiben ja nicht mehr viele Möglichkeiten: Zuhause warten bis sie deine Tür eintreten und dich und deine Frau als russische Spione festnehmen oder eure Klamotten packen und nach Russland flüchten.

Hallo. Ja reisender,da magst du wohl recht haben. Nur 1. sind wir fast 100 jahre weiter. 2. begrenzte kriege, schonmal drüber gestolpert!? 3. Russland einehmen,ich denke ehr nicht. 4. Alte aufnahmen,sich genau betrachten,selbst zeugenaussagen von russen im 2 wk!?? 5. Familienzerstörung 6. gläubiger-schuldenerlass SYstem weltweit!? 7. russland hat schon smartcity! 8. urloge-golden eurassien 9. putin-schwab 10. körperschaften! USW….. AUFBAUEN und ZERSTÖREN sowie REDUZIERUNG von…..

Sandsturm, doch Russland einnehmen und Moskau besetzen. Die Erklärung ist simpel. Die russischen Angriffspläne die inzwischen längst durchgesickert sind sehen vor, Odessa und den ganzen Küstenstreifen der Ukraine zu erobern, incl. den östlichen Teil der Republik Moldau, die an Rumänien angrenzt. Meinst du die Nato wird zulassen, dass Russland den kompletten Küstenstreifen der Ukraine bekommt, incl. den östlichen Teil der Republik Moldau? Dann wäre der westliche Teil der Republik Moldau Pufferzone, denn Rumänien ist ja Natomitglied. Man gab Putin zig Gelegenheiten den Krieg zu beenden, man hätte ihm sogar einige (nicht alle) der östlichen Gebiete der Ukraine überlassen – aber Putin wollte nicht, er will den ganzen Kuchen. Und Frieden machen und Putin die Gelegenheit geben in den nächsten Jahren die Verluste an Waffen und Material zu erneuern, dass Putin dann in einigen jahren noch mal angreift? Das wird man auf keinen Fall zulassen. Also MUSS es zu einem Angriff Nato gegen Russland kommen, erst auf dem Gebiet der Ukraine. Mit Nato Luftwaffenunterstützung sollten die östlichen Gebiete innerhalb weniger Wochen komplett von russischen Soldaten gesäubert sein. Und dann geht es weiter Richtung Moskau um Putin ein für alle mal zu hindern auch zukünftig wieder die Gebiete der Ukraine anzugreifen. USA zusammen mit der Nato und China greift dann zeitgleich von der chineischen Grenze aus Russland an auch Richtung Moskau. Der Deal mit China wird vermutlich längst ausgehandelt sein und man wird China alles östlich von Moskau zusprechen. Und wenn du es nachlesen will, in der Bibel, Kapitel Offenbarung, der Kampf gegen das Tier. Das ist der russische Bär, der am Ende besiegt wird für die nächsten 1000 Jahre.

Hallo. Du scheinst immernoch irgendwo fest zu hängen. E-anglishe interressen sind nicht gleich amerikanische interressen. Gerade jetzt ,wo die kehrtwende schon lange sichtbar ist in den usa(rep). Ich würde mich mal mit „aukus“ befassen. Vielleicht ist die nato bald auseinander gebrochen. Orwell und pike sind wege, die über sehrrrr langen zeitraum laufen. Vieles ist drumherum, sogar israels gründung. Die werden nicht einfach so über den haufen geworfen. Vor über 20 jahren hies es die 7 länder müssen fallen. Iran und n-korea fehlen noch. Und dann gibt es auch noch die arabische liga,usw…. Nichts ist umsonst, sowie zufällig, etc…

Russland einnehmen und Moskau besetzen

Setzt mal die Brille auf um das kleine Deutschland oder EU – Europa zu finden, Russland besetzen, haha ich lach mich weg, womit denn ?

Für alle gebildeten User hier die wissen worum es geht, hier eine nette aber sehr wichtige Karte !

https://theheritagechurch.org/wp-content/uploads/2020/10/Gog-Magog-Map-1.jpg

Was ist aus der französischen Fremdenlegion geworden ?

Macron hat die in der Ukraine entsorgt, da sie zu einem unkalkulierbarem Risiko für Frankreich wurden.

Kaiserin Katharina II

Odessa wurde 1794 von Kaiserin Katharina II. gegründet, um einen strategischen Hafen am Schwarzen Meer zu schaffen. Die Stadt entwickelte sich schnell zu einem bedeutenden Handels- und Industriezentrum in Europa.

Soviel dazu, Odessa ist russischer Boden seit Jahrhunderten. Und wenn Putin bereit war Odessa abzugeben, was sagt uns das ? Das russische Volk schreit danach Odessa auf jeden Fall auch zurück zu holen !

+++

https://uncutnews.ch ist nachweislich eine russisch bezahlte Propaganda

AHA ! Dann erbringe doch mal den Nachweis !

Ganz ehrlich, du solltest dir dringend Hilfe holen ! Oder hast du zu viele Booster bekommen ? Falls ja, dann hilft eh nichts mehr.

+++

Der Widerstand gegen die brutalen Zwangsrekrutierungen wird für Kiew zur zweiten Front

https://anti-spiegel.ru/2025/der-widerstand-gegen-die-brutalen-zwangsrekrutierungen-wird-fuer-kiew-zur-zweiten-front/

Pantau du hast eine Bildung die ist unterirdisch. Katharina II., genannt Katharina die Große wurde 1729 als Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst (in der Literatur gewöhnlich Sophie oder Sophia von Anhalt-Zerbst genannt) in Stettin geboren. Sie war eine Tochter von Fürst Christian August von Anhalt-Zerbst aus dem Geschlecht der Askanier, der als preußischer General dort Gouverneur war, und von dessen Gemahlin Johanna Elisabeth von Holstein-Gottorf, der jüngeren Schwester von Adolf Friedrich, der 1751 schwedischer König wurde. Somit war Katharina auch eine Verwandte des neuen schwedischen Herrscherhauses Holstein-Gottorf. Also voll russisch bis in die Zehenspitzen…..

Katharina ließ sich 1762 von ihrer Mutter Elisabeth Petrowna unterstützen und stürzte ihren Mann Peter III. ab, um den Thron der Zarin zu übernehmen. Sie regierte bis 1796 und ist bekannt für ihre Reformen im Bildungssystem und Gesundheitswesen sowie für ihre militärischen Erfolge, insbesondere in der Neurussland.

Katharina die Große regierte 40 Jahre lang, von 1762 bis 1796. Sie war die einzige Herrscherin von Russland, die diesem langen Zeitraum an der Spitze des Landes blieb.

Und genau diese Frau ist es, die RU reformierte und weswegen wir auch heute noch Brüder mit den Russen sind !

Jeder Deutsche der gegen RU in den Krieg ziehen will ist irre und Gehirn gewaschen worden ! Was sagen die Ukrainer wenn man sie fragt warum sie gehen RU kämpfen ? Weil ich absolut dumm bin ! SO ist es !

Über die Jahrhunderte hinweg hat es viele Versuche gegeben, Russland zu erobern. Die meisten waren vergeblich.

Mal lesen !

https://de.rbth.com/geschichte/83061-welche-laender-haben-russland-erobern

Und wo bleibt der Beweis zu UncutNews.ch ?

Ich frage mich gerade über die Hitzigkeit der Debatte. All die Betrachtungen können auf ein Punkt zusammengefasst werden. Odessa ist russisch, egal wer es gegründet hat. Wenn, man in einem anderen Land eine Entscheidungsgewalt hat und dort eine Stadt gründet, ist das nicht automatisch eine Stadt deiner Kulturangehörigkeit. Damit ist Odessa russisch. Wenn, Putin diese Stadt nicht haben will, ist es auch indirekt ein Verrat an seine historischen Wurzeln. Man merkt das bereits das Putin sich mit den USA und Großbritannien darauf geeinigt haben, am Ausgang des zweiten WK nichts zu ändern. Die territoriale Frage, die im Raum steht, ist das Zarenreich, will er das in den Grenzen von 1914 zurück? Muss er bereit sein, die Frage des deutschen Kaiserreiches ebenfalls zu berücksichtigen?

Die Deutschen und Russen sind und bleiben ein Brudervolk, die Deutschen und Briten ebenfalls, bei den Franzen bin ich mir da nicht so sicher? Doch der eigentliche Gegner ist die Kasarische Mafia, die mit der Gründung und Sonderzone City of London eine Krieg gegen alle betreibt. Sie hält sich mit Betrug, Erpressung, Nötigung … über Wasser.

Wenn wir erkennen, das wird uns gerade im Gaza gezeigt wie die Kasarische Mafia wütet, wird klar, dass der Ukraine Konflikt der funke ist, den diese Mafia benötigt, dass sich die Brüder an die gurgel gehen.

Was ich in den drei Jahren nicht verstanden habe das diese zwangsrekrutieren nicht mit den zivilen ungehorsam davon gejagt werden. In den meisten Köpfen der Ukraine sind genauso die Gedankengänge zu finden, wie der reisende es so schön fabuliert hat. Neutralität wäre angebracht. Ich denke auch das es mit 200000 toten Russen in einem Konflikt wo die Nato und die Ukraine involviert ist, richtig ist.

Wenn die tatsächlichen opfer der Söldner aus den USA, Großbritannien, Frankreich, BRD, Polen … bekannt wird sie eine militärische Ausbildung besitzen, die dürfte bei rund 50000 liegen dann die 200000 gegenüberstellt und die rund 2 Millionen toten Ukrainer relativieren sich zahlen schnell.

Wen ich im russischen Generalstab wäre, würde ich auch den Gebietsanspruch von 1914 haben wollen. Nur weil wir in der BRD Sklaventum immer noch der Mafia folgen aus den USA, GB, Frankreich, EU heißt es ja auch nicht, das wir diese Situation als erledigt betrachten.

Die Nato ist eine terroristische Vereinigung, wen will sie schützen?

Die EU ist eine Wirtschaftsvereinigung, welches von sich behauptet ein Staatenbund zu sein. Mit einer Leibeigenen als Frontfrau. Wie dämlich sind die Europäer in der Frage.

Frankreich wird von den USA gesteuert, das ist bekannt seit den 80ziger Jahren, hat sich dort was geändert? Großbritannien wird von der City of London dominiert, GB ist pleite. Die CoL ist mit ihren Sonderzonen Berlin, Singapur, Hongkong ging an die Chinesen zurück Vatikan Washington DC eine hoch mafiöse Struktur. In er COL haben die Kasaren das Sagen Mafiastruktur Bankwesen Sklaven sind die Weltbevölkerung.

Odessa Russland ist das kleinste Problem, mit dem wir es zu tun haben. Betrachtet immer die Haftungsfrage. Hitzigkeit ist kein guter Demokrat.

Hallo. novatime, was du schreibst,stimmt hier immer fast ausschliesslich zu 99,9%. Nun ,hitzigkeit ,ist das doch noch lange nicht. Debatten find ich gut,die gingen arg verloren in den letzten jahrzehnten. Stark Zunehmend ,in den letzten 5 jahren. Ob nun regional,national,global. Die ursachen ,sind viele. Was mich allerdings etwas stört,ist dieses wort demokrat. Zum ursprung ,gehen viele hin. Demo bedeutet dorf. Wer verwaltet denn so ein dorf,sind es weisse,ältere oder die ,die das meiste geld haben und einfluss. Man könnte auch sagen,vetternwirtschaft! Das ist schonmal ein herrschaftssystem. Bis heute ,überall auch noch sichtbar. Kennst du eigentlich das grüne buch,von gaddafi. Dann weist ,warum er weg sollte.Demokratie hier, republik da, und liberal dazwischen. So werden staaten gebildet. Nein? Meist fängt es mit dem handel an. das zieht sich nahtlos,durch die geschichte,egal wo., und wann. Jedenfalls der letzten 1000 jahre. Ja und Nein, die eu ,ist baylon das 4 reich. Die ligur oder routenbündel steht in den usa,mittlerweile. Dinar-dollar!? Und ja haftung,es gibt zu hauf verträge,manche laufen sogar über 100 jahre. Wie z.b. auch zwischen griechen und türken. Trotzdem danke gruss