Legenden um den Heiligen Gral stammen aus dem 12. Jahrhundert. Es wird angenommen, dass es sich um eine Reliquie oder einen magischen Gegenstand handelte, vielleicht um einen wundersamen Kelch, der mit dem letzten Abendmahl Jesu in Verbindung gebracht wurde.

Dieser heilige Kelch sollte Glück, Fülle und ewige Jugend bringen. In einigen Geschichten über Ritter, die nach dem Gral suchten, stand die Suche nach einem großen Geheimnis im Mittelpunkt.

Der Begriff „Sant Graal“ stammt aus dem Altfranzösischen und wurde später Sangreal oder Sangrail geschrieben. Im mittelalterlichen Englisch wurde er mit „Heiliger Gral“ übersetzt.

Spätere Etymologien (die historische Erklärung des Ursprungs eines Wortes) legen jedoch nahe, dass die ursprüngliche Form „sang roial“ war, was „königliches Blut“ bedeutet und sich auf die Blutlinie Christi bezieht.

Diese Blutlinie geht angeblich auf die „königliche Tradition“ zurück, die auf dem Felsen Zion begründet war, und war den bedeutendsten Dynastien Europas gleichgestellt.

Der antike König von Jerusalem hatte angeblich den Vorrang vor allen Monarchen Europas, und der Patriarch von Jerusalem verdrängte angeblich den Papst.

Laut den Autoren des Buches „Das Heilige Blut und der Heilige Gral“ gibt es allerlei Hinweise darauf, dass sich die Nachkommen dieser königlichen Blutlinie nicht nur auf Jesus und Maria Magdalena beziehen, sondern auch vor Jahrhunderten in das Gebiet der Katharer einwanderten.

War dies der wahre Grund, warum die katholische Kirche und die französischen Könige die Katharer während der Inquisition ins Visier nahmen, die dieser Ideologie zufolge versuchten, die Erben dieser Blutlinie und ihre Beweise zu schützen?

Das abgelegene Dorf Rennes-le-Château liegt auf einem Hügel in den französischen Pyrenäen und hat nur 85 Einwohner. Dennoch wurden über 700 Bücher über das Geheimnis geschrieben, das der örtliche Priester Bérenger Saunière hier im späten 19. Jahrhundert zu lüften versuchte.

Es geht um die Suche nach dem Heiligen Gral und anderen geheimen Schätzen aus Jerusalem, die vor Jahrhunderten von den Tempelrittern in der Region versteckt wurden.

Das vielleicht größte Geheimnis betrifft eine königliche Blutlinie, Sang Roial, die die Macht des französischen Königs und des Vatikans ernsthaft zu gefährden drohte. (Verbotene Archäologie: Die Smithsonian-Vertuschung – alte Ägypter und Riesen im Grand Canyon (Video))

Der geheimnisvolle Schatz, den die Katharer versteckten

Rennes-le-Château liegt in der Region Languedoc an der alten Pilgerroute von Nordeuropa ins spanische Santiago de Compostela, die seit dem 11. Jahrhundert von den Tempelrittern bewacht wurde. Im 12. und 13. Jahrhundert war Rennes-le-Château die Heimat einer bedeutenden Stadt, die damals als Rhedae bekannt war, und eine Hochburg der Katharer.

Die christlichen Katharer (auch Albigenser genannt) lehnten die orthodoxen Lehren der katholischen Kirche in Rom ab. Sie waren vom Leben Jesu Christi inspiriert, glaubten aber auch an die Reinkarnation und schätzten den weiblichen Aspekt ihrer Religion stärker.

So wurde beispielsweise das Amt des Predigers sowohl von Männern als auch von Frauen ausgeübt. Und in der Kirche von Rennes-le-Château gibt es anstelle einer Christusstatue am Kreuz eine Darstellung von Maria Magdalena, die in ihrem Glauben die Frau Jesu war.

Hinter dem Altar stehen zwei Statuen, eine von Josef mit Kind und eine von Maria mit Kind. Das traditionelle Bild von Christus am Kreuz fehlt. Es gibt jedoch ein Gemälde von Magdalena, die neben einer Höhle oder einem Grab kniet. Neben ihr liegen ein offenes Buch und ein Totenschädel.

Während der Inquisition und der Albigenserkreuzzüge im 13. Jahrhundert, die von der katholischen Kirche und französischen Königen initiiert wurden, wurden viele Katharer ermordet. Rheade wurde zerstört, und aus seinen Ruinen entstand später das Dorf Rennes-le-Château. Bis 1243 waren die wichtigsten Städte und Festungen der Katharer erobert, mit Ausnahme einiger abgelegener und isolierter Festungen.

Die wichtigste davon war die Burg auf dem Berg Montségur, etwa 50 Kilometer westlich von Rennes-le-Château, in der Berichten zufolge ein unschätzbar wertvoller Schatz aufbewahrt wurde.

Dieser geheimnisvolle Schatz wurde mit dem Heiligen Gral in Verbindung gebracht, der auf Französisch „Sant Graal“ heißt und einigen Quellen zufolge eine Verballhornung des ursprünglichen Wortes „sang roial“ ist, was „königliches Blut“ bedeutet.

Nach der Einnahme der Bergfestung Montségur im Jahr 1244 war der Schatz nicht mehr auffindbar und wurde wahrscheinlich von einigen in der Burg verschanzten Templern hinausgeschmuggelt, bevor die übrigen Templer kapitulierten. Der wichtige Schatz – was auch immer es war – wurde dann anderswo versteckt.

Ein möglicher Fundort war Rennes-le-Château. Oder der Schatz könnte in einer der Höhlen versteckt worden sein, die wie Bienenwaben in den umliegenden Bergen eingebettet waren.

Juden ließen sich in der Region Rennes-le-Château nieder. Im nahegelegenen Alet-les-Bains ist an mehreren mittelalterlichen Gebäuden ein Davidstern zu sehen. Oben sind die Holzschnitzereien mit verschiedenen okkulten Symbolen im Haus des Nostradamus zu sehen, das auf dem zentralen Platz von Alet-les-Bains steht.

Saunières Entdeckung der Pergamentrollen

Mit der Ankunft von Bérenger Saunière in Rennes-le-Château kam die Geschichte der von den Templern versteckten Schätze wieder ans Licht. Pater Saunière war die kleine und unbedeutende Pfarrei zugeteilt worden. Rennes-le-Château war damals ein Dorf mit etwa 200 Einwohnern.

Ermutigt von seinem Freund Henri Boudet, dem Pfarrer des Nachbardorfes Rennes-les-Bains, beschloss Saunière 1891, die baufällige, der Jungfrau Maria geweihte Dorfkirche aus dem Jahr 1059 zu renovieren. Er versetzte den Altarstein, der auf zwei jahrhundertealten westgotischen Säulen ruhte. Eine dieser Holzsäulen war hohl und enthielt vier Pergamente, die in versiegelten Holzzylindern aufbewahrt wurden.

(Links) Im „Museum Bérenger Saunière“ in Rennes-le-Château ist eine der westgotischen Holzsäulen ausgestellt, die zeigt, wie die Pergamentrolle versteckt wurde. (Oben rechts) Tour Magdela in Rennes-le-Château; (Unten) Pfarrgarten mit dahinter liegender Balustrade, die den Tour Magdela mit der Orangerie verbindet.

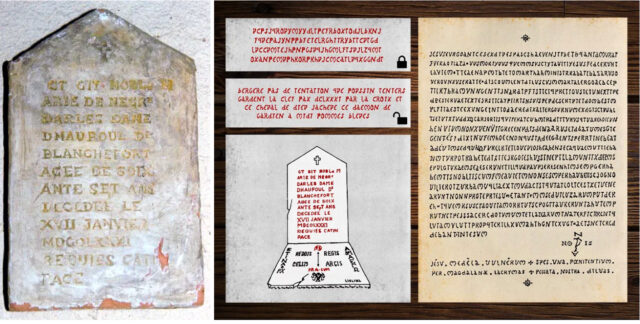

Zwei Pergamente enthalten Stammbäume, eines aus dem Jahr 1244 und das andere aus dem Jahr 1644. Die beiden anderen Pergamente stammen aus dem 18. Jahrhundert, der Zeit von Saunières Vorgänger, Pater Antoine Bigou. Sie enthielten lateinische Texte und Fragmente aus dem Neuen Testament.

Auf einem dieser Pergamente sind die Wörter ohne Leerzeichen aneinandergereiht, und es wurden zahlreiche völlig unnötige Buchstaben eingefügt. Auf dem anderen Pergament sind die Zeilen seltsam abgeschnitten, manchmal sogar mitten im Wort, und bestimmte Buchstaben ragen deutlich über oder unter die anderen hinaus. In Wirklichkeit bestehen diese Pergamente aus einer Reihe raffinierter Chiffren oder Codes.

Einer der Sätze konnte durch die richtige Anordnung der hervorstehenden Buchstaben entziffert werden. Daraus ergab sich folgender Text: „DIAGOBERT II., KÖNIG, UND SION GEHÖRT DIESER SCHATZ, UND ER IST DORT TOT.“ Dieser letzte Satz scheint sich auf ein Grab oder eine Gruft oder etwas Unterirdisches zu beziehen.

War das der Grund, warum Saunière so fasziniert von einem Grab in der Landschaft um Rennes-le-Château war und lange Spaziergänge in der Gegend unternahm, scheinbar auf der Suche nach etwas?

Auch der von Saunière entfernte Grabstein der Marquise de Hautpoul de Blanchefort (links) scheint Codes zu enthalten, ebenso wie die Pergamente (rechts).

Saunière kaufte ein Gemälde eines Grabes aus dem Louvre

Saunière brachte die entdeckten Pergamente zu seinem Vorgesetzten, dem Bischof von Carcassonne. Es ist unklar, ob der Bischof seine Entdeckung vollständig verstand, aber er schickte Saunière sofort auf eigene Kosten nach Paris. Dort überreichte Saunière die Pergamente mehreren Kirchenvertretern, darunter dem Priester Jean-François-Victor Bieil und seinem Cousin Émile Hoffet.

o wurde der Provinzpriester vom Land sofort herzlich in Hoffets prominenten Kreis aufgenommen. Zu ihnen gehörte auch die berühmte französische Opernsängerin Eva Calvé.

Sie war einer der großen Stars ihrer Zeit. Sie war zudem eine Hohepriesterin der Pariser Esoterik-Subkultur und unterhielt amouröse Beziehungen zu mehreren einflussreichen Okkultisten. Zwischen Saunière und Calvé entwickelte sich eine enge Freundschaft.

Schließlich verbrachte Saunière drei Wochen in Paris. Was bei seinen Treffen mit dem Klerus besprochen wurde, ist nicht bekannt, doch es war klar, dass die katholische Kirche großes Interesse an den historischen Dokumenten hatte. Während seines Aufenthalts in der französischen Hauptstadt besuchte Saunière auch den Louvre, um ein bestimmtes Gemälde zu erwerben.

Die Hirten von Arkadien von Nicholas Poussin

Die versteckten Botschaften im Gemälde

Saunière erwarb das Original von Nicholas Poussins Gemälde „Die Hirten von Arkadien“. Es zeigt drei Hirten und eine Hirtin, die um ein großes antikes Grab stehen und die in den verwitterten Stein gehauene Inschrift betrachten. Dieses Grab befindet sich am Rande des Dorfes Arques, etwa 15 Kilometer westlich von Rennes-le-Château.

Im Hintergrund des Gemäldes sind der Berg und die Burg von Bézu zu sehen, etwa 15 Kilometer südöstlich von Rennes-le-Château, die im 12. Jahrhundert als Loge der Tempelritter diente.

Die lateinische Inschrift auf dem Gemälde ist deutlich lesbar: „ET IN ARCADIA EGO“ bedeutet wörtlich „UND IN ARCADIA BIN ICH“? Aber warum wurde das Verb weggelassen? Vielleicht, damit die Inschrift nur aus bestimmten Buchstaben besteht? War es ein Anagramm? (Ein Anagramm ist ein Worträtsel, bei dem ein Wort oder eine Phrase aus den Buchstaben eines anderen Wortes oder einer anderen Phrase gebildet wird, jedoch in anderer Reihenfolge.) Dann könnte es lauten: „I TEGO ARCANA DEI“, was so viel bedeutet wie „ICH VERBERGE DIE GEHEIMNISSE GOTTES“.

Der Beginn von Saunières Suche

Nach seiner Rückkehr nach Rennes-le-Château nahm Saunière die Restaurierung seiner Kirche wieder auf. Direkt am Eingang platzierte er eine groteske Statue des Dämons Asmodeus – des Hüters der Geheimnisse, Wächters verborgener Schätze und, der alten jüdischen Legende zufolge, des Erbauers des Salomonischen Tempels.

Jenes Tempels in Jerusalem, aus dem die Templer Schätze gestohlen und in der Region Rennes-le-Château versteckt hatten?

Saunière stellte außerdem farbenfrohe Statuen von Schutzheiligen wie St. Germain und St. Rochus in die Nischen der Kirche. Ordnet man die Initialen all dieser Schutzheiligen in einer bestimmten Reihenfolge an, ergibt das Wort „GRAAL“. Im hinteren Teil der Kirche befindet sich ein Fresko, das die Landschaft um Rennes-le-Château darstellt.

Laut den zahlreichen Forschern und Autoren, die über Saunière geschrieben haben, enthält dieses Gemälde allerlei versteckte Botschaften. Auf der rechten Seite des Freskos ist ein Priester zu sehen, der mit einem Regenschirm durch die Landschaft um Rennes-le-Château geht, so wie Saunière es zu seiner Zeit oft getan hatte.

Links: Das farbenfrohe Bild der Schutzheiligen St. Germaine. Mitte und rechts: Abschnitte des Freskos mit dem Text „Komm zu mir“ unter dem linken Abschnitt und ein Bild von Saunière mit einem Regenschirm im rechten Abschnitt, mit dem Text „Und ich werde dich erleuchten“ darunter.

Von da an unternahm Saunière lange Spaziergänge durch die umliegende Landschaft und sammelte Steine aller Art. Was auch immer Saunière suchte, er war offenbar auf etwas von internationaler Bedeutung gestoßen, denn er begann einen umfangreichen Briefwechsel mit unbekannten Korrespondenten in ganz Frankreich sowie in Deutschland, der Schweiz, Italien, Österreich und Spanien.

Unerklärlicher Reichtum

Saunière, zunächst verarmt, verfügte plötzlich über einen Reichtum. 1896 begann er, enorme Summen in einem schwindelerregenden und beispiellosen Ausmaß auszugeben. Er führte eine Reihe mysteriöser Transaktionen bei verschiedenen Banken durch. Darüber hinaus geht aus Kontoauszügen hervor, dass Saunière und Johann von Habsburg – ein Neffe des österreichischen Kaisers – an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Bankkonten eröffneten.

Saunière investierte nicht nur viel Geld in die Renovierung und Dekoration der örtlichen Kirche, sondern ließ auch einen Turm errichten, den Tour Magdala. Der Name bezieht sich auf Magdalena, der nicht nur der Turm, sondern auch die Kirche in Rennes-le-Château gewidmet ist. Vom Turm aus hatte er einen guten Blick über einen großen Teil des Tals. Vom Plateau aus gab es sogar eine Leiter, um vom höchsten Punkt des Daches aus noch weiter sehen zu können. Wonach suchte Saunière?

Internationale Kreise

Vom Turm führte eine breite Balustrade zu einer kleinen Orangerie, in der Saunière tropische Pflanzen züchtete. Von jedem dieser Aussichtspunkte hatte er einen etwas anderen Blick auf die umliegende Landschaft. Saunière gab außerdem den Bau eines großzügigen Landhauses auf der anderen Seite des Pfarrgartens in Auftrag, das er Villa Bethania nannte. Er empfing dort mehrere hochrangige Gäste, darunter die berühmte Emma Calvé und den französischen Kulturminister.

Er selbst lebte weiterhin in der Gemeinde. Doch trotz seines bescheidenen Lebensstils wurde sein plötzlicher Reichtum von der Außenwelt bemerkt.

Woher hatte er das ganze Geld für die Bauprojekte? War er zufällig auf einen Schatz voller Goldmünzen gestoßen? Oder hatte er von einer religiösen Autorität Geld erhalten, um die Geheimnisse, die er aufgedeckt hatte, geheim zu halten?

Ausgrabungen

Aus Saunières Nachlass geht hervor, dass seine Suche nach der Entdeckung der Pergamente nicht endete. Er suchte offenbar nach einem bestimmten Ort in der Landschaft von Rennes-le-Château. Er führte auch Ausgrabungen in der Umgebung der Kirche und des Friedhofs durch. Zwei dieser Tunneleingänge sind noch heute im Museum von Rennes-le-Château zu sehen.

Als der Bischof von Carcassonne, der auch Saunières Vorgesetzter gewesen war, starb, zog der neue Bischof den Pfarrer zur Rechenschaft. Saunière weigerte sich jedoch, sein Vermögen offenzulegen. Er ignorierte auch die vom neuen Bischof angeordnete Verlegung in ein neues Pfarrhaus.

Er wurde exkommuniziert und ein neuer Pfarrer für seine Gemeinde ernannt. Saunière zelebrierte weiterhin Messen in Rennes-le-Château, die er im kleinen Wintergarten hinter der Villa Bethania abhielt und an denen seine treuen Anhänger teilnahmen.

Bis zu seinem Lebensende im Jahr 1917 dürften sich seine Ausgaben auf mehrere Millionen Euro belaufen haben. Saunière hatte eindeutig einen Schatz entdeckt. Doch es war nicht nur ein Schatz, der sich in Geld ausdrücken ließ. Alles deutet darauf hin, dass er ein großes historisches Geheimnis entdeckt hatte, eines von großer Bedeutung für die katholische Kirche und vielleicht für die Menschheit im Allgemeinen.

Templer

Handelte es sich bei dem Geheimnis um eine unschätzbare Reliquie oder bezog es sich auf die Blutlinie und die Nachkommen von Jesus und Maria Magdalena? Historische Dokumente belegen, dass die Templer einen Schatz aus dem Tempel von Jerusalem in die Gegend von Rennes-le-Château brachten.

Sollte ein solcher legendärer Schatz aus Jerusalem tatsächlich in der Gegend von Rennes-le-Château versteckt sein, könnte dies den Hinweis auf „Zion“ in den von Saunière entdeckten Pergamenten erklären.

Bertrand de Blanchefort, der Großmeister der Tempelritter, hatte im 12. Jahrhundert den geheimnisvollen Befehl erteilt, das Gebiet auszugraben. Offenbar suchte er nach diesem Schatz.

Das Geheimnis blieb bis ins 18. Jahrhundert in der Familie Blanchefort verborgen, bis Marie de Blanchefort, eine Nachfahrin Bertrands, Ende des 18. Jahrhunderts Abbé Antoine Bigou, dem Pfarrer von Rennes-le-Château, ihre Beichte ablegte. Bigou hatte die Pergamente für seinen Nachfolger Saunière zusammengestellt, der sie bei den Renovierungsarbeiten entdeckt hatte.

Saunière nahm sein Geheimnis mit ins Grab

Am 17. Januar 1917 erlitt der 65-jährige Saunière plötzlich einen Schlaganfall. Dieses Datum ist verdächtig, da es mit dem Datum auf dem Grabstein der Marquise de Hautpoul de Blanchefort übereinstimmt – dem Grabstein, den Saunière entfernen ließ. Nur fünf Tage zuvor hatten Gemeindemitglieder erklärt, der betagte Saunière wirke für sein Alter gesund.

Dennoch zeigten Saunières Aufzeichnungen, dass seine Haushälterin Marie Denarnaud bereits am 12. Januar, fünf Tage vor seinem Schlaganfall, einen Sarg für ihren Arbeitgeber bestellt hatte.

Saunière starb am 22. Januar und nahm seine Geheimnisse mit ins Grab. Sein Nachlass, einschließlich seines Vermögens, ging an Marie Denarnaud über. Auch sie gab Saunières Geheimnisse nie preis. Dennoch lebte sie bis zum Zweiten Weltkrieg im Luxus. Dies änderte sich nach dem Krieg, als Frankreich eine neue Banknotenserie einführte, die die alten, entwerteten Banknoten ersetzte, unter der Bedingung, dass die französischen Bürger ihr Vermögen deklarieren konnten.

Haushälterin Denarnaud zog die Armut der Rechenschaft über den enormen Geldschatz vor. Dorfbewohner sahen, wie sie im Garten der Villa Bethania Stapel alter Franc-Scheine verbrannte. Die Herkunft all dieses Geldes blieb ein Rätsel.

Mehr als siebenhundert Bücher

Das Geheimnis um Saunières geheimen Schatz hat mittlerweile die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft erregt. Jedes Jahr strömen rund 120.000 Menschen in das kleine Dorf, um den Turm von Saunière, die alte Pfarrei und die Kirche zu besichtigen. Oder um selbst danach zu suchen.

Die Ausgrabungen in und um Rennes-le-Château gerieten irgendwann so außer Kontrolle, dass ein lokales Verbot erlassen wurde, das Grabungen im Dorf und in der Umgebung untersagte.

Die faszinierende Geschichte von Saunières Entdeckungen hat Hunderte von Autoren inspiriert, darüber zu schreiben. Mehr als 700 Bücher wurden diesem Mysterium gewidmet.

Sogar Dan Browns Bestseller und Verfilmung „The Da Vinci Code“ ist von der Geschichte inspiriert, die mit der Ermordung des Louvre-Kurators, ebenfalls Saunière, beginnt. Auch Dan Browns Geschichte dreht sich um mysteriöse Codes – in Reliquien versteckte Pergamente –, die zu einem uralten Geheimnis rund um den Heiligen Gral führen.

Die Protagonisten landen schließlich in Schottland. Sie besuchen die Rosslyn-Kapelle, eine historische Stätte in der Nähe von Edinburgh, die aufgrund ihrer angeblichen Verbindung zum Heiligen Gral und den Tempelrittern eine Schlüsselrolle in der Geschichte spielt. Obwohl Dan Brown in „The Da Vinci Code“ die Kapelle fiktionalisiert hat, integriert er Elemente, die teilweise auf historischen und kulturellen Fakten beruhen.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 24.09.2025